看「臺灣料理」,如何料理台灣(三)——從蕭秀琴的「文協人菜單」到當代〈文協百年餐桌〉

台北市

大同區

文化

依循蕭秀琴所開「文協人菜單」,筆者特別設置的當代〈文協百年餐桌〉/ Amber YJ Lai 攝影

飲食,毋庸置疑,是身分的象征也是文化的表述。大稻埕因商賈雲集興起,料理從酒樓餐廳的宴席菜出發,奠定臺灣料理的地位。從餐廳的經營來看,大稻埕的酒樓兼顧著文化傳承與創新,推動臺灣社會文化的進程。

一百年前,臺灣文化協會創始成員,知名的醫師政治家,蔣渭水,他主理的春風得意樓,其中代理販售的紅露酒,近年再度復興成為臺灣酒的當紅品牌。

除了紅露酒,一九二〇年代「文協人」私藏的美食口袋名單有哪些?現在我們還能吃到嗎?

蕭秀琴說,文協人,可懂吃,也很會生活。

雖然環島宣講的行程緊湊,但是比起我們現代人,文協人,更專注細品料理的滋味,也更講究飲食用度的儀式感。

蕭秀琴為大家開出一份「文協人菜單」,其中的美饌佳餚,有御宴中的杏仁茶、林獻堂也在吃的油飯、江山樓的龍鳳腿、黃茂成的魚鍋(詳見後述)。這不只是百年前文協人的口袋名單,更是百年後的我們到現在都還能品嚐得到的。

依循這份「文協人菜單」,筆者特別設置了一張,你我都能一同享用的⟨文協百年餐桌⟩(見首圖照片)。希冀以當代料理的方式,再現當年文協人的煙火氣息。

這一桌流傳百年的台灣味,見證了「臺灣料理」如何料理台灣,陪伴文協百年之後的你我,歷經這程,與台灣共同成長的滾燙歲月。

一百年前,臺灣文化協會創始成員,知名的醫師政治家,蔣渭水,他主理的春風得意樓,其中代理販售的紅露酒,近年再度復興成為臺灣酒的當紅品牌。

除了紅露酒,一九二〇年代「文協人」私藏的美食口袋名單有哪些?現在我們還能吃到嗎?

蕭秀琴說,文協人,可懂吃,也很會生活。

雖然環島宣講的行程緊湊,但是比起我們現代人,文協人,更專注細品料理的滋味,也更講究飲食用度的儀式感。

蕭秀琴為大家開出一份「文協人菜單」,其中的美饌佳餚,有御宴中的杏仁茶、林獻堂也在吃的油飯、江山樓的龍鳳腿、黃茂成的魚鍋(詳見後述)。這不只是百年前文協人的口袋名單,更是百年後的我們到現在都還能品嚐得到的。

依循這份「文協人菜單」,筆者特別設置了一張,你我都能一同享用的⟨文協百年餐桌⟩(見首圖照片)。希冀以當代料理的方式,再現當年文協人的煙火氣息。

這一桌流傳百年的台灣味,見證了「臺灣料理」如何料理台灣,陪伴文協百年之後的你我,歷經這程,與台灣共同成長的滾燙歲月。

文協人菜單:

杏仁茶

一九二一年一月八日,林獻堂等人針對廢六三法案討論得如火如荼之際,來自新竹的黃旺成,這一天他正在台中出差,一早醒來,就在旅館門口的攤子上買杏仁茶、油條當早餐。

此時,他是台中蔡蓮昉的西席。他後來在一九二五年辭去西席,加入文化協會;一九二五年任臺灣民報社的記者及新竹支局長;後於一九三六年當選新竹市會議員。

黃旺成在一九二一年九月的日記中也寫道:朝起遲,杏仁茶實可療。

杏仁茶,不僅經常是黃旺成療癒的朝食。在一九二三年四月二十四日,裕仁親王行起台灣的御宴菜單中,最後一道菜,也是杏仁茶。

油飯

林獻堂、吳新榮、黃旺成都有請人或被請吃油飯的紀錄。客家料理中的布袋鴨,就是把整隻鴨子的骨頭剃掉,裡面填入油飯。

照片中的油飯,是自永樂市場的林合發油飯店購入。林合發,最早自1894年起挑著扁擔沿著大稻埕迪化街一帶,以叫賣紅龜粿、草仔粿、芋頭粿和各類糕餅起家。

1904年,如今的永樂市場,時為公設永樂町食料品小賣市場成立後,林合發才搬遷至市場內,經營至今。

龍鳳腿

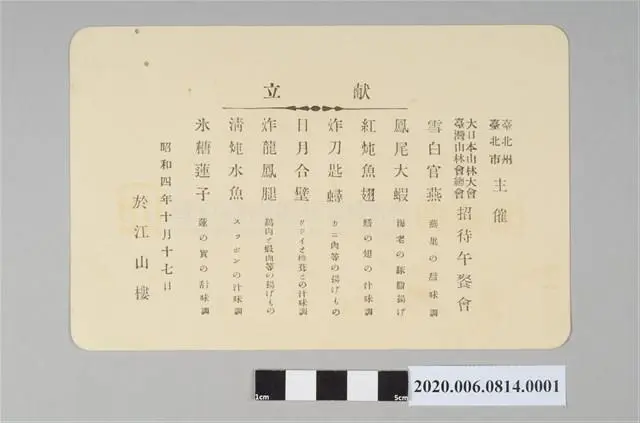

江山樓的著名菜單中,有一張記載著臺北州臺北市主催的午餐會,一九二九年十月十七日的中午,從雪白官燕開始的宴席,上到第六道即是「炸龍鳳腿」。

目前坊間流傳龍鳳腿的由來,跟「雞捲」雷同,是由豬油網紗包捲「剩食」,諸如絞肉、魚漿等,入鍋油炸。

然而,以絞肉、魚漿作為料理基底的,尚有粵式點心中精巧的燒賣與餃子、日式料理中講求鮮美的關東煮、甚至上海菜中的各類丸子與獅子頭。何以龍鳳腿與雞捲,就是所謂的剩食料理?想來是尚待一番考究了。

魚鍋

黃旺成在一九二一年九月的日記中寫道:過新盛樓受樓主火營司殷勤招入 後乃在該樓喚魚糕(鍋)一品,涼水數矸。

這裡的魚糕,應指魚鍋。據中央研究院臺灣史研究所研究員曾品滄記載,曾在蓬萊閣擔任廚師學徒的黃德興師傅提到,戰後初期蓬萊閣的臺菜中,有一種火鍋叫做魚鍋。除了一鍋熱湯外,還加入冬菜、卵燒、蔥等香料。火鍋中煮有雞捲、茼蒿、冬粉、雞肉、花枝、蝦等,吃法和現在的涮涮鍋類似。

文協人在當時,諸如林獻堂等,也很愛吃鋤燒,甚至還組成了鋤燒會,以共鍋對話,凝聚革命情感。鋤燒,就是我們現在吃的壽喜鍋。

百年後的臺灣人,仍然保有著愛吃火鍋的習慣,不論春夏秋冬,標榜不同口味的火鍋店內,總是座無虛席。或許,臺灣料理中圍坐一桌的滾燙鬧熱,就是我們勇敢臺灣人精氣魂的由來所在。

杏仁茶

一九二一年一月八日,林獻堂等人針對廢六三法案討論得如火如荼之際,來自新竹的黃旺成,這一天他正在台中出差,一早醒來,就在旅館門口的攤子上買杏仁茶、油條當早餐。

此時,他是台中蔡蓮昉的西席。他後來在一九二五年辭去西席,加入文化協會;一九二五年任臺灣民報社的記者及新竹支局長;後於一九三六年當選新竹市會議員。

黃旺成在一九二一年九月的日記中也寫道:朝起遲,杏仁茶實可療。

杏仁茶,不僅經常是黃旺成療癒的朝食。在一九二三年四月二十四日,裕仁親王行起台灣的御宴菜單中,最後一道菜,也是杏仁茶。

油飯

林獻堂、吳新榮、黃旺成都有請人或被請吃油飯的紀錄。客家料理中的布袋鴨,就是把整隻鴨子的骨頭剃掉,裡面填入油飯。

照片中的油飯,是自永樂市場的林合發油飯店購入。林合發,最早自1894年起挑著扁擔沿著大稻埕迪化街一帶,以叫賣紅龜粿、草仔粿、芋頭粿和各類糕餅起家。

1904年,如今的永樂市場,時為公設永樂町食料品小賣市場成立後,林合發才搬遷至市場內,經營至今。

龍鳳腿

江山樓的著名菜單中,有一張記載著臺北州臺北市主催的午餐會,一九二九年十月十七日的中午,從雪白官燕開始的宴席,上到第六道即是「炸龍鳳腿」。

目前坊間流傳龍鳳腿的由來,跟「雞捲」雷同,是由豬油網紗包捲「剩食」,諸如絞肉、魚漿等,入鍋油炸。

然而,以絞肉、魚漿作為料理基底的,尚有粵式點心中精巧的燒賣與餃子、日式料理中講求鮮美的關東煮、甚至上海菜中的各類丸子與獅子頭。何以龍鳳腿與雞捲,就是所謂的剩食料理?想來是尚待一番考究了。

魚鍋

黃旺成在一九二一年九月的日記中寫道:過新盛樓受樓主火營司殷勤招入 後乃在該樓喚魚糕(鍋)一品,涼水數矸。

這裡的魚糕,應指魚鍋。據中央研究院臺灣史研究所研究員曾品滄記載,曾在蓬萊閣擔任廚師學徒的黃德興師傅提到,戰後初期蓬萊閣的臺菜中,有一種火鍋叫做魚鍋。除了一鍋熱湯外,還加入冬菜、卵燒、蔥等香料。火鍋中煮有雞捲、茼蒿、冬粉、雞肉、花枝、蝦等,吃法和現在的涮涮鍋類似。

文協人在當時,諸如林獻堂等,也很愛吃鋤燒,甚至還組成了鋤燒會,以共鍋對話,凝聚革命情感。鋤燒,就是我們現在吃的壽喜鍋。

百年後的臺灣人,仍然保有著愛吃火鍋的習慣,不論春夏秋冬,標榜不同口味的火鍋店內,總是座無虛席。或許,臺灣料理中圍坐一桌的滾燙鬧熱,就是我們勇敢臺灣人精氣魂的由來所在。

江山樓菜單(臺灣歷史博物館 典藏)

臺灣料理的歷史發展,大稻埕的盛宴流轉,至今已然百年。承襲著過去風華的飲食地景,是蕭秀琴少時的生活場景。

筆者跟讀者一樣好奇,在大稻埕居住的風土養分,是否持續滋養著蕭秀琴,在實踐自我的路途中、在每個日常的選擇裡,發揮著什麼或隱或顯的影響力?

蕭秀琴曾在《料理台灣:從現代性倒在地話,澎湃百年的一桌好菜》一書中的序言寫道:

在我居住台北大稻埕二十多年的時間裡,天天經過的一些餐館、小吃攤,對這些習以為常的的菜和飲食風景,並不覺得有什麼特別之處。

直到二〇〇〇年,臺灣的地方文化特色逐漸被重視,也成了執政者關注的施政元素,我開始了飲食書寫。二〇一六年的五二〇總統國宴,正式寫了一篇〈從一九二三年的御宴到二〇一六年的國宴〉追尋臺灣料理的身世,並記下我的味蕾記憶。

筆者跟讀者一樣好奇,在大稻埕居住的風土養分,是否持續滋養著蕭秀琴,在實踐自我的路途中、在每個日常的選擇裡,發揮著什麼或隱或顯的影響力?

蕭秀琴曾在《料理台灣:從現代性倒在地話,澎湃百年的一桌好菜》一書中的序言寫道:

在我居住台北大稻埕二十多年的時間裡,天天經過的一些餐館、小吃攤,對這些習以為常的的菜和飲食風景,並不覺得有什麼特別之處。

直到二〇〇〇年,臺灣的地方文化特色逐漸被重視,也成了執政者關注的施政元素,我開始了飲食書寫。二〇一六年的五二〇總統國宴,正式寫了一篇〈從一九二三年的御宴到二〇一六年的國宴〉追尋臺灣料理的身世,並記下我的味蕾記憶。

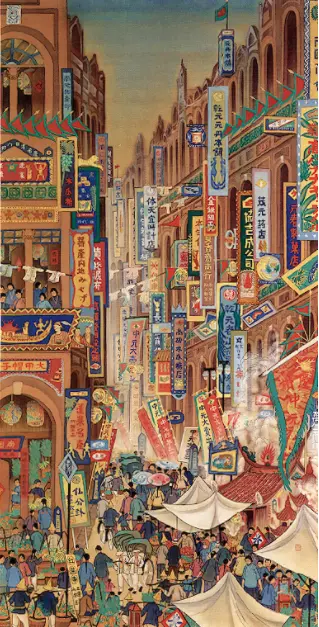

〈南街殷賑〉/ 郭雪湖 1930年代 (台北市立美術館 典藏)

迪化街南街 2021年 / Amber YJ Lai 攝影

「身處臺北古早味之地的大稻埕,讓我從大稻埕開始追查臺灣料理的流變,也讓我見識到並希望揭開從一九二〇年代啟始的台灣飲食風貌。」

訪談中,從蕭秀琴的話語,筆者理出,曾經她視為理所當然又想當然爾的大稻埕日常,都是在她離開大稻埕以後,生命才逐漸為她揭曉,大稻埕對她指出了一條什麼樣的路途。

就如同筆者期待蕭秀琴為我們勾勒出屬於她的在地美食地圖時,蕭秀琴立刻就能如數家珍地分享她私藏的口袋名單,那是她對於自己眼光的自信。

大稻埕的人們,自古身處臺灣貿易的最前沿,商家販賣的是五穀雜糧南北貨,我們可以當作是一種「期貨」看待。對於時事脈動與時尚潮流的掌握,是分秒不拖沓,分鐘與時俱進的。蕭秀琴認為,那樣敏銳的嗅覺,自然是大稻埕人與生俱來的。

「以前我每個月都會去延平北路剪頭髮、做頭髮,我後來發現,我的髮型,都是比流行快。當時我走入的任何一家店,都有這種能力。我有一次穿涼鞋去上班,然後老闆就說欸穿拖鞋,我回答,這是涼鞋,這是流行,我穿了就是流行。在這裡的人,好像會有這種自信。」

而對於已經廣為人知、蔚為風潮的牌子,「我覺得,大稻埕的人,要吃什麼,不是去連鎖店,不是去當紅名店。那對他們來說,不是最好的。最好的是,你去巷子裏某一間請某某人做什麼,那才是最好的。某某人可能曾是某一家餐廳的大廚,或是過去他在誰誰誰的家裡掌廚。他做的甚至不一定有在賣,你要熟門熟路地找他訂做,那是專給熟人,才會有的。」

大稻埕的南北貨行,從迪化街到歸綏街、民生西路、延平北路,無可計數,放眼望去,三進院落的第一進,作為商家,看似間間各有殊異,卻又好似戶戶選品雷同。但是,「大稻埕的在地人,都會知道,香菇要去這一家買、人蔘要去那一家訂。」

蕭秀琴說,大家提到大稻埕,會說這是一個很生意人的所在,慣用商業的角度去看事情。「可是,我也覺得這個地方是一個很有良心的地方。很多店家都有一種自己的堅持,就是我是賣什麼的,我還是希望賣的是有品質的,我也會專注在我認為有品質的東西上。」

「這樣的態度,影響了我。當年我在出版社工作時,是柔縉《臺灣西方文明初體驗》、《囍事台灣》、《宮前町九十番地》的編輯。」

蕭秀琴指著她帶來,已經絕版的《囍事台灣》說道,我到現在也還是這樣認為,要做自己喜歡的書,要做自己喜歡的題目。要堅持,要勇敢。柔縉,肯定也是這樣認為的。

訪談中,從蕭秀琴的話語,筆者理出,曾經她視為理所當然又想當然爾的大稻埕日常,都是在她離開大稻埕以後,生命才逐漸為她揭曉,大稻埕對她指出了一條什麼樣的路途。

就如同筆者期待蕭秀琴為我們勾勒出屬於她的在地美食地圖時,蕭秀琴立刻就能如數家珍地分享她私藏的口袋名單,那是她對於自己眼光的自信。

大稻埕的人們,自古身處臺灣貿易的最前沿,商家販賣的是五穀雜糧南北貨,我們可以當作是一種「期貨」看待。對於時事脈動與時尚潮流的掌握,是分秒不拖沓,分鐘與時俱進的。蕭秀琴認為,那樣敏銳的嗅覺,自然是大稻埕人與生俱來的。

「以前我每個月都會去延平北路剪頭髮、做頭髮,我後來發現,我的髮型,都是比流行快。當時我走入的任何一家店,都有這種能力。我有一次穿涼鞋去上班,然後老闆就說欸穿拖鞋,我回答,這是涼鞋,這是流行,我穿了就是流行。在這裡的人,好像會有這種自信。」

而對於已經廣為人知、蔚為風潮的牌子,「我覺得,大稻埕的人,要吃什麼,不是去連鎖店,不是去當紅名店。那對他們來說,不是最好的。最好的是,你去巷子裏某一間請某某人做什麼,那才是最好的。某某人可能曾是某一家餐廳的大廚,或是過去他在誰誰誰的家裡掌廚。他做的甚至不一定有在賣,你要熟門熟路地找他訂做,那是專給熟人,才會有的。」

大稻埕的南北貨行,從迪化街到歸綏街、民生西路、延平北路,無可計數,放眼望去,三進院落的第一進,作為商家,看似間間各有殊異,卻又好似戶戶選品雷同。但是,「大稻埕的在地人,都會知道,香菇要去這一家買、人蔘要去那一家訂。」

蕭秀琴說,大家提到大稻埕,會說這是一個很生意人的所在,慣用商業的角度去看事情。「可是,我也覺得這個地方是一個很有良心的地方。很多店家都有一種自己的堅持,就是我是賣什麼的,我還是希望賣的是有品質的,我也會專注在我認為有品質的東西上。」

「這樣的態度,影響了我。當年我在出版社工作時,是柔縉《臺灣西方文明初體驗》、《囍事台灣》、《宮前町九十番地》的編輯。」

蕭秀琴指著她帶來,已經絕版的《囍事台灣》說道,我到現在也還是這樣認為,要做自己喜歡的書,要做自己喜歡的題目。要堅持,要勇敢。柔縉,肯定也是這樣認為的。

蕭秀琴在歸綏街蔘藥行前 / Amber YJ Lai 攝影

〈文協百年餐桌〉

企劃|蕭秀琴、彭雅倫

製作協力|張維真

攝影美術|Amber YJ Lai \AMBR studio

特別感謝|鼎豐蔘藥行、太平雞捲、林合發油飯店、永昌傳統豆花店

《島生誌》 第一輯:大稻埕篇

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|張維真、邱珮瑗

企劃主編|彭雅倫

企劃撰文|孫維利、彭雅倫

攝影美術|Amber YJ Lai/AMBR studio

企劃|蕭秀琴、彭雅倫

製作協力|張維真

攝影美術|Amber YJ Lai \AMBR studio

特別感謝|鼎豐蔘藥行、太平雞捲、林合發油飯店、永昌傳統豆花店

《島生誌》 第一輯:大稻埕篇

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|張維真、邱珮瑗

企劃主編|彭雅倫

企劃撰文|孫維利、彭雅倫

攝影美術|Amber YJ Lai/AMBR studio

受訪者|蕭秀琴

波士頓大學比較文學,研究十八、九世紀女性作家作品。

最先在媒體負責藝文線,之後長期擔任出版編輯、媒體專欄寫作,包括植物精油、飲食,以及文化觀察與書評。也從事翻譯、劇本寫作,拍過紀錄片《跟著賴和去壯遊》。

在寫作中,對物的微觀描述異常執著,對事的敘事能夠貫穿過去抵達未來,期許能做到有洞見的觀察與直抵人心的敘事。

著作

1)《精油全書》,商周出版,2003

2)《2005年占星年曆》,商周出版,2005

3)《芳香療法》,麥田出版,2006

4)《精油與星座》,商周出版,2007

5)《輕芳療,愛情的靈藥:30篇戀愛小說與60種情緒療癒配方》,自由之丘,2013

6)《植有武威山茶的小屋》,蔚藍文化,2018

7)《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》,蔚藍文化,2019

8)《精油日常:跟隨季節變化的芳香療法使用課題》,時報出版,2019

翻譯作品

1)《跟莎士比亞學創作》,商周出版,2016

2)《史蒂芬.金談寫作》,商周出版,2006

工作經歷

新新聞、商周、麥田出版等出版主編

豐年社主筆經營農傳媒農藝版 https://www.agriharvest.tw/archives/category/%e8%be%b2%e8%97%9d

波士頓大學比較文學,研究十八、九世紀女性作家作品。

最先在媒體負責藝文線,之後長期擔任出版編輯、媒體專欄寫作,包括植物精油、飲食,以及文化觀察與書評。也從事翻譯、劇本寫作,拍過紀錄片《跟著賴和去壯遊》。

在寫作中,對物的微觀描述異常執著,對事的敘事能夠貫穿過去抵達未來,期許能做到有洞見的觀察與直抵人心的敘事。

著作

1)《精油全書》,商周出版,2003

2)《2005年占星年曆》,商周出版,2005

3)《芳香療法》,麥田出版,2006

4)《精油與星座》,商周出版,2007

5)《輕芳療,愛情的靈藥:30篇戀愛小說與60種情緒療癒配方》,自由之丘,2013

6)《植有武威山茶的小屋》,蔚藍文化,2018

7)《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》,蔚藍文化,2019

8)《精油日常:跟隨季節變化的芳香療法使用課題》,時報出版,2019

翻譯作品

1)《跟莎士比亞學創作》,商周出版,2016

2)《史蒂芬.金談寫作》,商周出版,2006

工作經歷

新新聞、商周、麥田出版等出版主編

豐年社主筆經營農傳媒農藝版 https://www.agriharvest.tw/archives/category/%e8%be%b2%e8%97%9d

參考資料

翁佳音、曹銘宗(2021)。吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史。臺北:貓頭鷹

林玉茹、曾品滄、吳奇浩、呂紹理、劉欣蓉、陳玉箴、余舜德、張珣、黃宣衛、黃應貴 ,(2020)。如何日常.怎樣生活【台灣史論叢 社會生活篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳翠蓮(2020)。自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動。臺北:春山出版。

陳玉箴(2020)。「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現。臺北:聯經。

垂水千惠(劉娟譯)(2020)。奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代。臺北:國立臺灣大學出版中心。

蕭秀琴(2019)。料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜。臺北:蔚藍文化。

洪郁如、游鑑明、陳昭如、張曉旻、張淑卿、李玉珍(2020)。性別與權力【台灣史論叢 女性篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

黃德興口述,曾品滄主訪,陳瑤珍、陳彥仲整理(2019)。蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生,臺北:玉山社。

洪郁如(吳佩珍、吳亦昕譯)(2017)。近代台灣女性史:日治時期新女性的誕生。臺北:國立臺灣大學出版中心。

曹銘宗(2016)。蚵仔煎的身世:台灣食物名小考。臺北:貓頭鷹

蔡蕙頻(2013)。好美麗株式會社:趣談日治時代粉領族。臺北:貓頭鷹

陳柔縉(2011)。台灣西方文明初體驗。臺北:麥田

吳瀛濤(2010)。吳瀛濤詩全編。臺南:國立臺灣文學館

陳柔縉(2007)。囍事臺灣。臺北:東觀國際

陳惠雯(1999)。大稻埕查某人地圖 : 大稻埕婦女的活動空間近百年來的變遷。新北:博揚。

汪雪憬 (2020,12月)。民主的滋味:文青飯桌上的台灣夢。《人本教育札記》第378期。

曾品滄 (2019,5月)。江山樓與臺灣料理。《台灣學通訊》第111期,頁26-27。

曾品滄(2016,9月)。烽火城市裡的清涼地——淺談日治末期的臺灣料理屋山水亭。《中央研究院週報》1584期,頁3-5。

曾品滄(2011,1月)。從花廳到酒樓——清末至日治初期臺灣公共空間的形成與擴展。《中國飲食文化》7卷1期。

翁佳音、曹銘宗(2021)。吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史。臺北:貓頭鷹

林玉茹、曾品滄、吳奇浩、呂紹理、劉欣蓉、陳玉箴、余舜德、張珣、黃宣衛、黃應貴 ,(2020)。如何日常.怎樣生活【台灣史論叢 社會生活篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳翠蓮(2020)。自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動。臺北:春山出版。

陳玉箴(2020)。「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現。臺北:聯經。

垂水千惠(劉娟譯)(2020)。奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代。臺北:國立臺灣大學出版中心。

蕭秀琴(2019)。料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜。臺北:蔚藍文化。

洪郁如、游鑑明、陳昭如、張曉旻、張淑卿、李玉珍(2020)。性別與權力【台灣史論叢 女性篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

黃德興口述,曾品滄主訪,陳瑤珍、陳彥仲整理(2019)。蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生,臺北:玉山社。

洪郁如(吳佩珍、吳亦昕譯)(2017)。近代台灣女性史:日治時期新女性的誕生。臺北:國立臺灣大學出版中心。

曹銘宗(2016)。蚵仔煎的身世:台灣食物名小考。臺北:貓頭鷹

蔡蕙頻(2013)。好美麗株式會社:趣談日治時代粉領族。臺北:貓頭鷹

陳柔縉(2011)。台灣西方文明初體驗。臺北:麥田

吳瀛濤(2010)。吳瀛濤詩全編。臺南:國立臺灣文學館

陳柔縉(2007)。囍事臺灣。臺北:東觀國際

陳惠雯(1999)。大稻埕查某人地圖 : 大稻埕婦女的活動空間近百年來的變遷。新北:博揚。

汪雪憬 (2020,12月)。民主的滋味:文青飯桌上的台灣夢。《人本教育札記》第378期。

曾品滄 (2019,5月)。江山樓與臺灣料理。《台灣學通訊》第111期,頁26-27。

曾品滄(2016,9月)。烽火城市裡的清涼地——淺談日治末期的臺灣料理屋山水亭。《中央研究院週報》1584期,頁3-5。

曾品滄(2011,1月)。從花廳到酒樓——清末至日治初期臺灣公共空間的形成與擴展。《中國飲食文化》7卷1期。