「沒有聽過的就是『新』」:每一種「新」,都有再被「訴說」的可能—許美惠館長談文協百年之後,每一個身處歷史現場的我們

台北市

大同區

女性

許美惠館長,引領我們往文協成立所在地靜修高中前去/Amber YJ Lai攝影

與許美惠館長同行,從一百年前文協成立所在的靜修高中,往臺灣新文化運動紀念館走去,當天陰烏烏地飄著細雨,我們很難趕上館長的腳步,她走起路來,有不畏濺起水花的明快,又如臨風雪不留足跡的輕巧。

美惠館長,曾於大稻埕戲苑等傳統戲曲場館任職,在臺灣新文化運動紀念館開館前五個月,接下重責。試想營運一個「臺灣新文化運動紀念館」,隨之而來的挑戰:如何闡述「臺灣新文化運動」?又該如何「紀念」臺灣新文化運動?

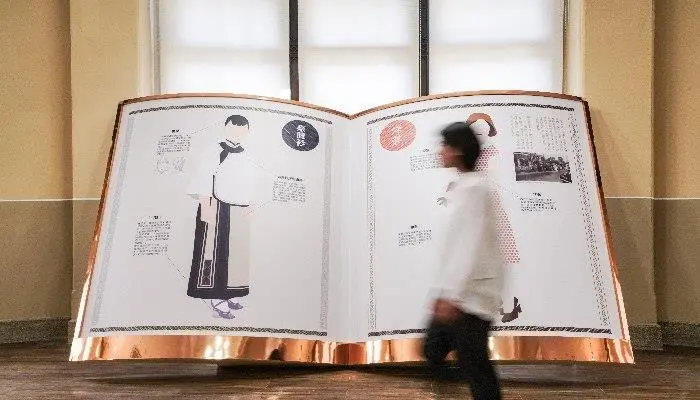

來到原為北警警察署的古蹟建築館內空間,一樓常設展是以 1920 至30年代的臺灣知識分子推行新文化運動、爭取政治權利的歷史進程為主軸。「但是,不僅止於這些人物或事件上」,一百年前生活在這片土地上的人們的集體意識,更是場館聚焦的重點。

美惠館長領著我們來到二樓,細數在此舉辦的特展,都嘗試從主題到內容,映照過去人文群像的時代精神,也貼合當代日常的生活語境:《懶雲診療室》、《自由戀愛──時代製造的浪漫》到現正展出的《趣吧!與百年前的趣味相遇》。館長站在志工熱情導覽主展版前的梯廳說著,「我們最希望的是,讓過去的時空背景,走入現代人的生活場景中」。

美惠館長,曾於大稻埕戲苑等傳統戲曲場館任職,在臺灣新文化運動紀念館開館前五個月,接下重責。試想營運一個「臺灣新文化運動紀念館」,隨之而來的挑戰:如何闡述「臺灣新文化運動」?又該如何「紀念」臺灣新文化運動?

來到原為北警警察署的古蹟建築館內空間,一樓常設展是以 1920 至30年代的臺灣知識分子推行新文化運動、爭取政治權利的歷史進程為主軸。「但是,不僅止於這些人物或事件上」,一百年前生活在這片土地上的人們的集體意識,更是場館聚焦的重點。

美惠館長領著我們來到二樓,細數在此舉辦的特展,都嘗試從主題到內容,映照過去人文群像的時代精神,也貼合當代日常的生活語境:《懶雲診療室》、《自由戀愛──時代製造的浪漫》到現正展出的《趣吧!與百年前的趣味相遇》。館長站在志工熱情導覽主展版前的梯廳說著,「我們最希望的是,讓過去的時空背景,走入現代人的生活場景中」。

臺灣新文化館原為北警警察署,場館古蹟建築後的高樓,即為台北市政府警察局大同分局/Amber YJ Lai攝影

一個以傳承歷史文化為使命的場館,如何無縫黏合現代人生活的快速節奏?

美惠館長早前曾提到,每個館內同仁承辦的活動,要先能夠吸引她,才有可能讓大家感興趣,特地來到館內參與。而所謂「有趣」的核心在於,「著手每個展覽的策劃與展示設計之前,都會進行先導的田野踏查與學術研究」,當館方史觀的底線踩穩了,留白給策展單位創意揮灑的空間就出來了。「我們不是一個研究單位,而是一個轉譯的平台。但是文史研究與工作者的同溫層基礎一定要穩紮穩打地顧好,才有可能說服創作者與我們攜手,一起將有趣的內容推廣出去。」

「也可能我們是一個背後沒有典藏的場館,每次的展示內容,沒有經典館藏背書,那要如何說服自己?轉身面向大眾,就成了更為必要的事情」,館長望向梯廳的窗外,天光從灰階轉為晴明,沿著古典石柱映照在館內的磨石子地上。

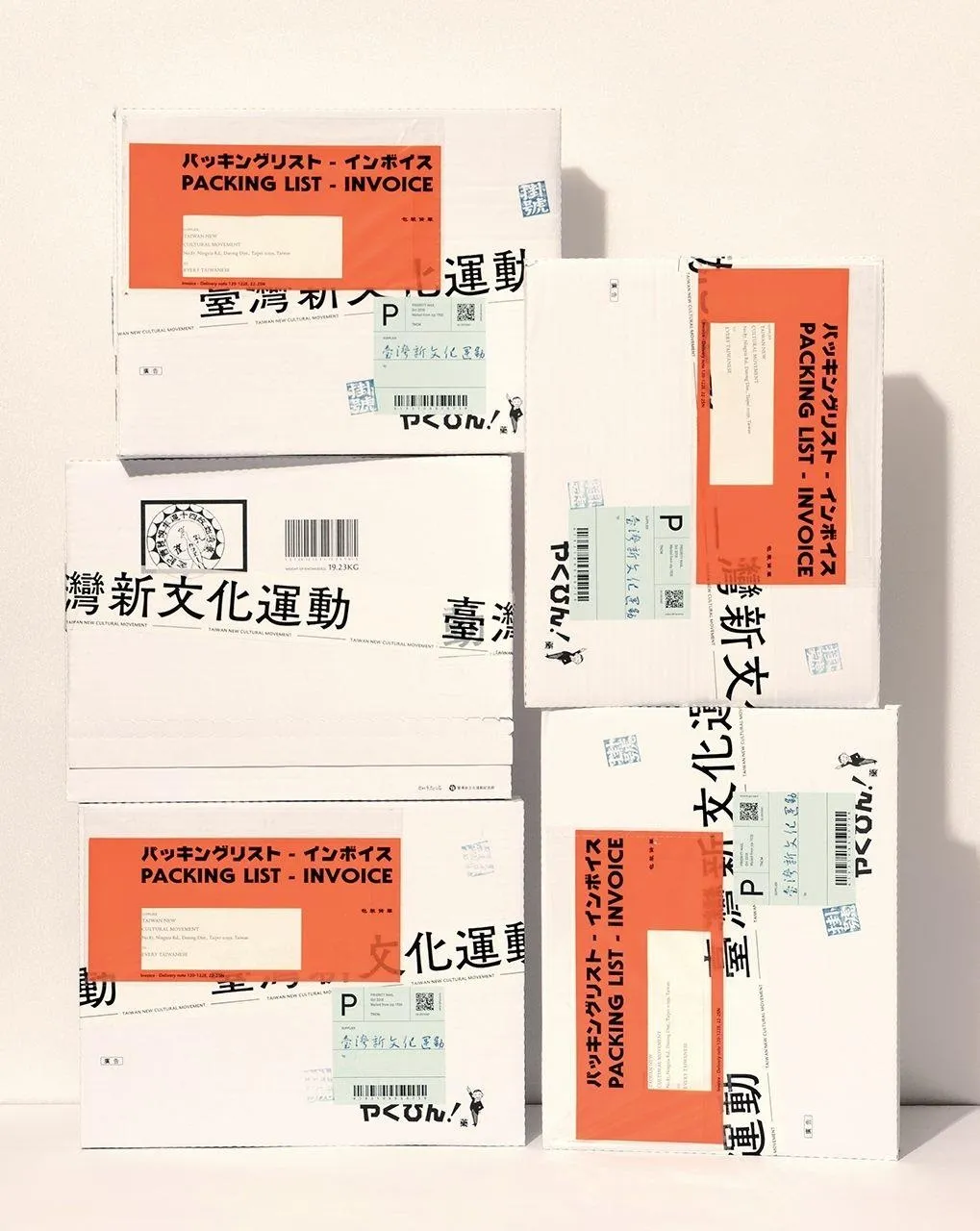

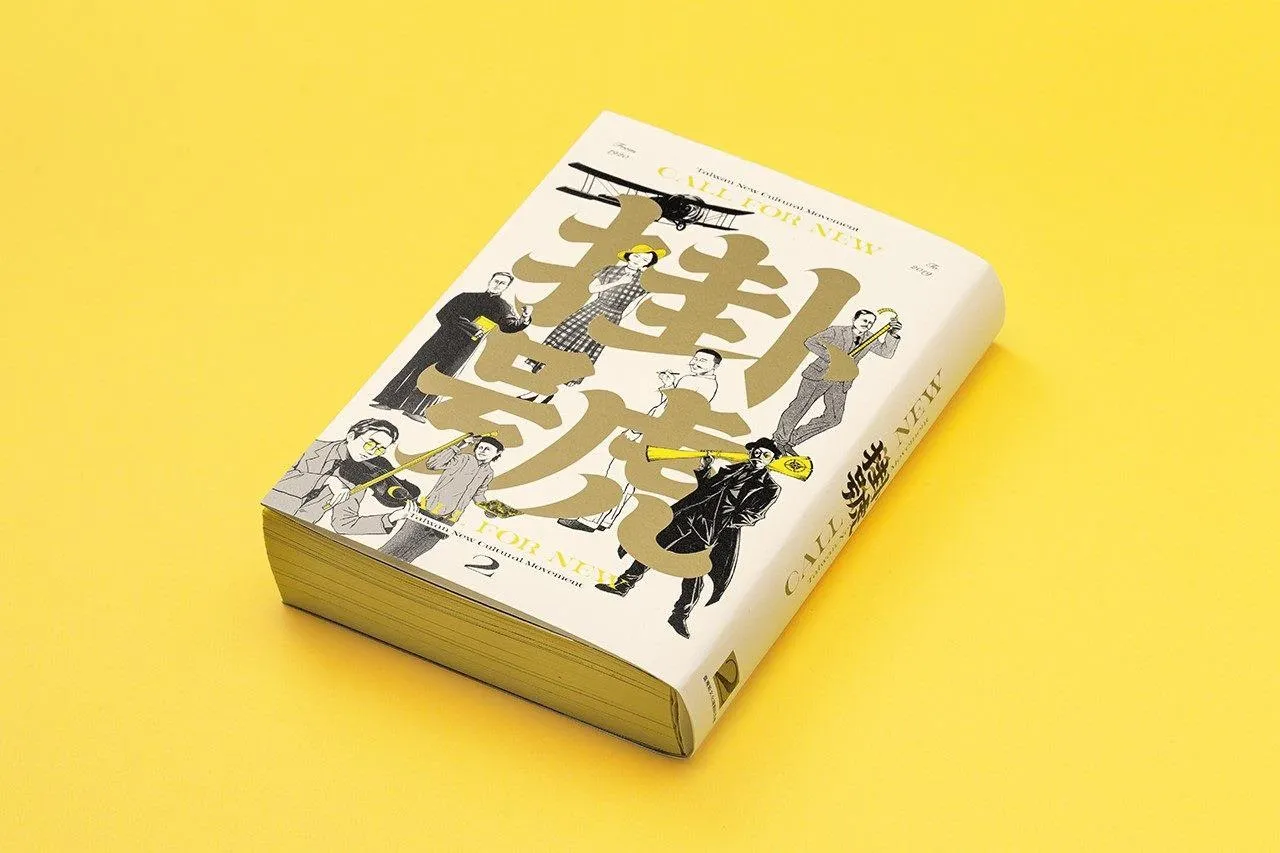

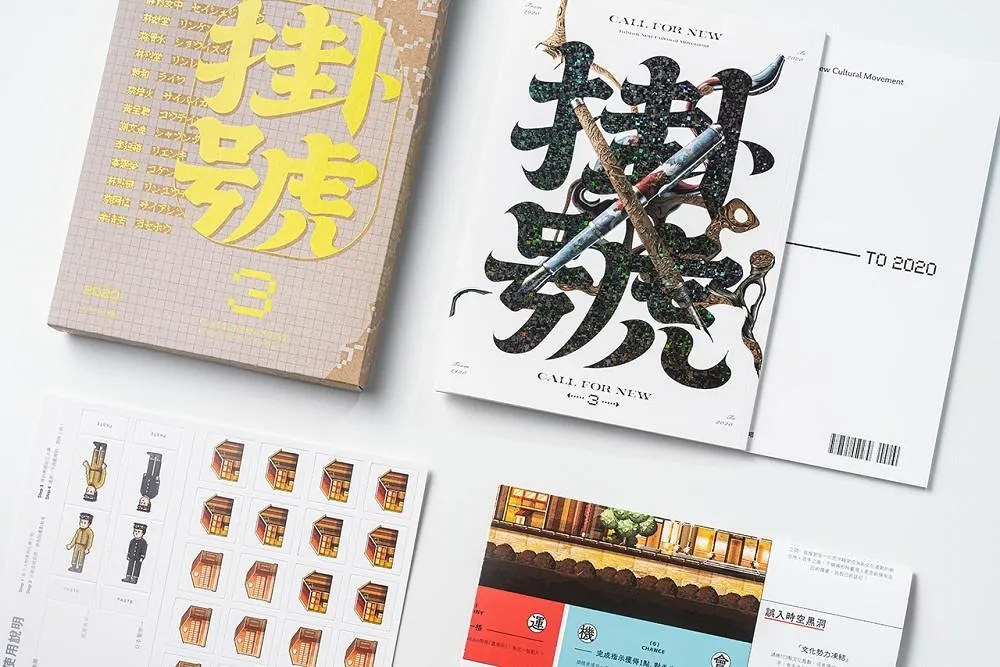

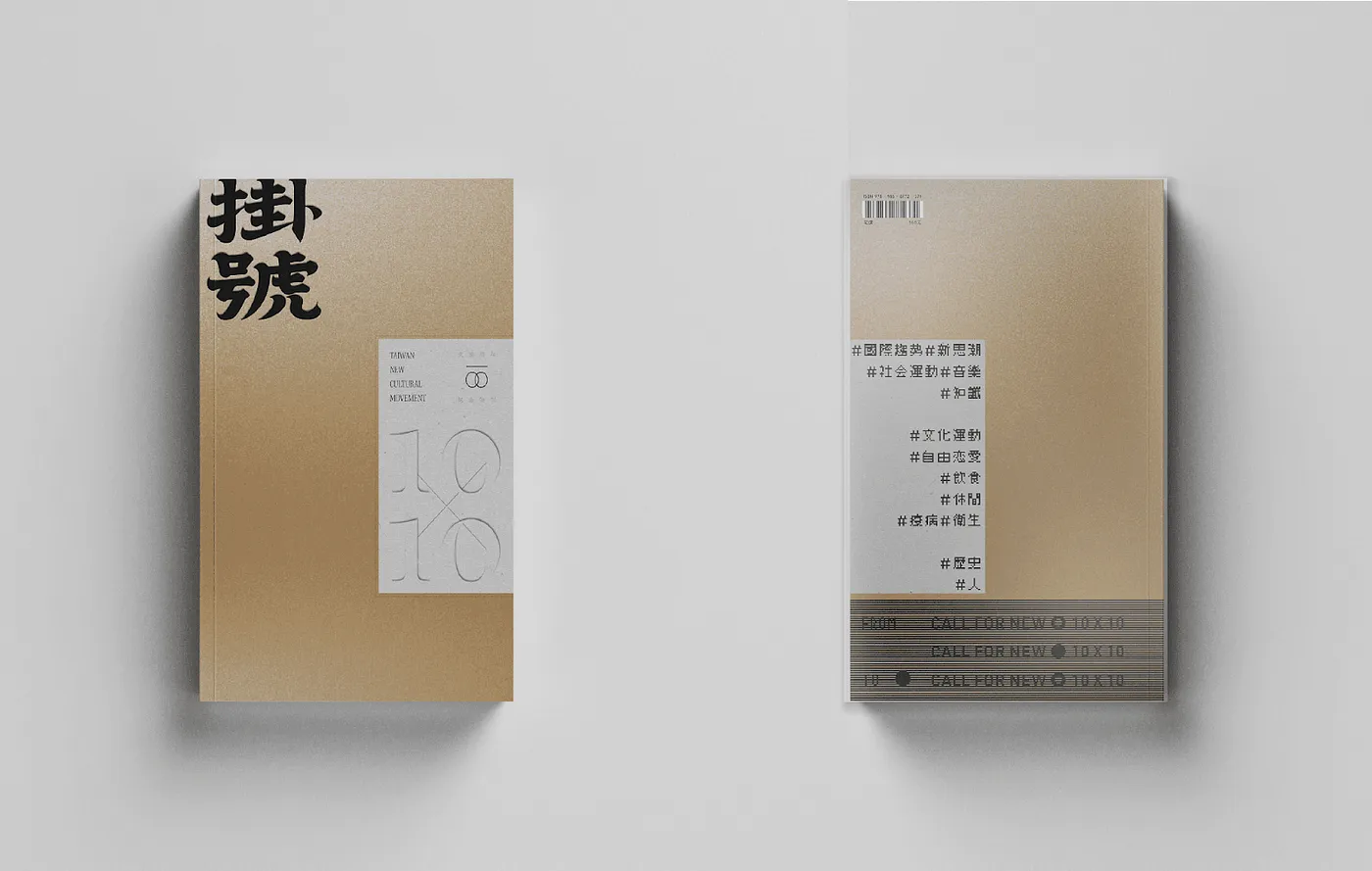

從館內空間的視覺辨識(Visual Identity)系統指標設計開始,不論是私營或公設的藝文空間,營運初期就有定位品牌形象自覺的場館,在臺灣實數少見。自百年前的文協人物諸如賴和、蔣渭水多有醫生的雙重角色,發展出自有品牌的「文化問診」系列活動;以及屢獲各大獎項包括金鼎獎肯定的場刊《掛號》一到四輯,以漫畫的形式創造歷史人物的當代形象、將RPC角色扮演遊戲引領來我們重回文協現場,皆可說是館方團隊與策展單位聯手,向百年前思想革新的時代,回以最具當代思潮的致意。

美惠館長早前曾提到,每個館內同仁承辦的活動,要先能夠吸引她,才有可能讓大家感興趣,特地來到館內參與。而所謂「有趣」的核心在於,「著手每個展覽的策劃與展示設計之前,都會進行先導的田野踏查與學術研究」,當館方史觀的底線踩穩了,留白給策展單位創意揮灑的空間就出來了。「我們不是一個研究單位,而是一個轉譯的平台。但是文史研究與工作者的同溫層基礎一定要穩紮穩打地顧好,才有可能說服創作者與我們攜手,一起將有趣的內容推廣出去。」

「也可能我們是一個背後沒有典藏的場館,每次的展示內容,沒有經典館藏背書,那要如何說服自己?轉身面向大眾,就成了更為必要的事情」,館長望向梯廳的窗外,天光從灰階轉為晴明,沿著古典石柱映照在館內的磨石子地上。

從館內空間的視覺辨識(Visual Identity)系統指標設計開始,不論是私營或公設的藝文空間,營運初期就有定位品牌形象自覺的場館,在臺灣實數少見。自百年前的文協人物諸如賴和、蔣渭水多有醫生的雙重角色,發展出自有品牌的「文化問診」系列活動;以及屢獲各大獎項包括金鼎獎肯定的場刊《掛號》一到四輯,以漫畫的形式創造歷史人物的當代形象、將RPC角色扮演遊戲引領來我們重回文協現場,皆可說是館方團隊與策展單位聯手,向百年前思想革新的時代,回以最具當代思潮的致意。

開館《掛號》外包裝是來自新文化運動的炙熱;打開包裹後看見象徵知識營養療法的刊物/臺灣新文化運動紀念館提供

《掛號2》透過現代漫畫家之手,描繪二十世紀初的人物群像,述說有血有淚的歷史片段/臺灣新文化運動紀念館提供

《掛號3》除了1920年代新文化運動的角色設定集,還有線上遊戲的入口關卡與紙上桌遊/臺灣新文化運動紀念館提供

《 掛號10X10 : 文協百年紀念特刊 》以10篇「日記解讀」X 10個「議題提問」求索下個百年/臺灣新文化運動紀念館提供

百年前知識階層提倡的革新思想、揚棄的傳統文化,

是否亦為社會大眾所認同?是否仍為當代的集體意識?

甫發行的《掛號10X10:文協百年紀念特刊》中提及:自1920年,文協成立電影巡迴隊「美臺團」,將十幾部具有知識性或帶有劇情的電影巡迴全台播放,透過電影傳遞價值觀、開拓國際觀、教導新知識給台灣人民。文協播放的電影與搬演的「文化劇」,是被知識階層肯定的「正向的」、「有益的」娛樂。而依循宗教慶典的傳統活動,在當時被視為「迷信」、深受庶民喜好的歌仔戲,則被評為「淫戲」。然而,到了1930年代,「鄉土」新思潮,已經影響一部分知識階層,吳新榮、張溫流都曾在日記中稱迎神建醮與歌仔戲為「鄉土藝術」,本土的歌仔戲等娛樂,又重新回到他們的日常生活中。

館長從二樓特展《趣吧!與百年前的趣味相遇》的內容,道出其中的曲折故事。當時,文協巡迴搬演的文化劇,也就是「新劇」,臺灣早期現代戲劇的統稱,借鑑西方行之已久的戲劇形式,全劇使用日常對話的語言進行演出,而非如歌仔戲等以唱念作打為主要表現。「但是,百年前,在民間,新劇的影響力完全無法超越歌仔戲。賴和就曾在他的書裡寫到,鴉片吸食特許請願書已有三萬多人連署,但議會設置請願書也不過千餘人。知識分子與社會大眾的互動,百年前與百年後都有一樣的角力情形發生,相互對照來看,真的非常有趣。」

館方今年舉辦以文協為主題的系列活動,諸如《文協10X10》線上對談講座、〈我的文協百年〉影片徵件、〈日治生存大作戰〉開放式結局的闖關遊戲等,鼓勵民眾互動參與、而非單向的文化輸出,更希望能從不斷對話中、探詢當代共同意識的理路。

「我們也更了解,在大多數人的眼中,歷史的、傳統的,是否仍與老舊的、落伍的劃上等號。」但是,究竟「什麼是「新」、什麼是「舊」?美惠館長提供我們一個「新」的思考的起點,「或許,我們沒有聽過的,我們不夠了解的,就是『新』。」而所有的「新」,在新文化館,都有再被訴說的可能。」

所謂「舊」社會的事物,怎麼推廣給「新」時代的人類?

館長說起自己歌仔戲團的背景,當然是對所謂傳統的東西有熱情。過去在大稻埕戲苑服務,對於如何推廣傳統戲曲,有許多經驗。「以前做劇團,後來做劇場,賣票的壓力非常大,沒有滿座,就是賠本」,戲一開演,看到台下空落落的椅子,演員張嘴回音空蕩蕩,總是有著難以言喻的失落。

大稻埕戲苑的劇場,位於永樂市場的九樓。館長談到這個特別的場域,「以前是活動中心,也有免費的歌仔戲。1999年大稻埕戲苑整修後重新營運,我們開始把外台歌仔戲,邀請到劇院裡搬演。一開始是不收錢的,觀眾當然很開心,但是也會有醉翁之意不在酒的人們,進來吹冷氣,影響觀眾的看戲體驗。後來嘗試收票錢五十元、一百元,就馬上面臨斷頭式的人數下降。」但是在當時,一定得改變。不然,歌仔戲團無法轉型走進劇場,新的觀眾族群也無法開拓。

館長說,他們先爭取給戲團足夠的資金,也採用吸引年輕族群的宣傳方式,「等到上座率開始有了以後,再跟劇團談必須的票房保證」。劇團彼此之間會有競爭意識,良性互惠的賣票贈票、口碑相傳的打開票房,這樣的銷售方式,讓滿座的榮景又重回到了劇場。「這個過程,真的辛苦,每個星期,戲都是一場一場的推,票都是要一張一張賣的」。

館長苦中作樂地笑說,「可能因為這樣吧,到了新文化館,『要滿座』,已經是我內建的DNA」。

新文化館自開館以來,每一檔展覽與每一場活動,都是館方團隊與策展單位,絞盡腦汁挖空心思籌劃舉辦的。雖然,場刊《掛號》從一到四輯,炙手可熱也廣受好評。但是,怎麼把人潮吸引到館內看展,讓講座也能爆滿?「滿座的方法,就是要想方設法找到對的人來」館長常常會問自己,也跟同仁說,如果自己都沒有興趣的,那就不要做;要做的話,就要在每一次的宣傳上,都把有趣的點打出去。「那是我們要做的功課,我們也一直朝這個方向努力,雖然說場館不是位於很多過路客的地方,但是講座現在也在團隊大家的努力下,經常都是滿座的狀態了。」

是否亦為社會大眾所認同?是否仍為當代的集體意識?

甫發行的《掛號10X10:文協百年紀念特刊》中提及:自1920年,文協成立電影巡迴隊「美臺團」,將十幾部具有知識性或帶有劇情的電影巡迴全台播放,透過電影傳遞價值觀、開拓國際觀、教導新知識給台灣人民。文協播放的電影與搬演的「文化劇」,是被知識階層肯定的「正向的」、「有益的」娛樂。而依循宗教慶典的傳統活動,在當時被視為「迷信」、深受庶民喜好的歌仔戲,則被評為「淫戲」。然而,到了1930年代,「鄉土」新思潮,已經影響一部分知識階層,吳新榮、張溫流都曾在日記中稱迎神建醮與歌仔戲為「鄉土藝術」,本土的歌仔戲等娛樂,又重新回到他們的日常生活中。

館長從二樓特展《趣吧!與百年前的趣味相遇》的內容,道出其中的曲折故事。當時,文協巡迴搬演的文化劇,也就是「新劇」,臺灣早期現代戲劇的統稱,借鑑西方行之已久的戲劇形式,全劇使用日常對話的語言進行演出,而非如歌仔戲等以唱念作打為主要表現。「但是,百年前,在民間,新劇的影響力完全無法超越歌仔戲。賴和就曾在他的書裡寫到,鴉片吸食特許請願書已有三萬多人連署,但議會設置請願書也不過千餘人。知識分子與社會大眾的互動,百年前與百年後都有一樣的角力情形發生,相互對照來看,真的非常有趣。」

館方今年舉辦以文協為主題的系列活動,諸如《文協10X10》線上對談講座、〈我的文協百年〉影片徵件、〈日治生存大作戰〉開放式結局的闖關遊戲等,鼓勵民眾互動參與、而非單向的文化輸出,更希望能從不斷對話中、探詢當代共同意識的理路。

「我們也更了解,在大多數人的眼中,歷史的、傳統的,是否仍與老舊的、落伍的劃上等號。」但是,究竟「什麼是「新」、什麼是「舊」?美惠館長提供我們一個「新」的思考的起點,「或許,我們沒有聽過的,我們不夠了解的,就是『新』。」而所有的「新」,在新文化館,都有再被訴說的可能。」

所謂「舊」社會的事物,怎麼推廣給「新」時代的人類?

館長說起自己歌仔戲團的背景,當然是對所謂傳統的東西有熱情。過去在大稻埕戲苑服務,對於如何推廣傳統戲曲,有許多經驗。「以前做劇團,後來做劇場,賣票的壓力非常大,沒有滿座,就是賠本」,戲一開演,看到台下空落落的椅子,演員張嘴回音空蕩蕩,總是有著難以言喻的失落。

大稻埕戲苑的劇場,位於永樂市場的九樓。館長談到這個特別的場域,「以前是活動中心,也有免費的歌仔戲。1999年大稻埕戲苑整修後重新營運,我們開始把外台歌仔戲,邀請到劇院裡搬演。一開始是不收錢的,觀眾當然很開心,但是也會有醉翁之意不在酒的人們,進來吹冷氣,影響觀眾的看戲體驗。後來嘗試收票錢五十元、一百元,就馬上面臨斷頭式的人數下降。」但是在當時,一定得改變。不然,歌仔戲團無法轉型走進劇場,新的觀眾族群也無法開拓。

館長說,他們先爭取給戲團足夠的資金,也採用吸引年輕族群的宣傳方式,「等到上座率開始有了以後,再跟劇團談必須的票房保證」。劇團彼此之間會有競爭意識,良性互惠的賣票贈票、口碑相傳的打開票房,這樣的銷售方式,讓滿座的榮景又重回到了劇場。「這個過程,真的辛苦,每個星期,戲都是一場一場的推,票都是要一張一張賣的」。

館長苦中作樂地笑說,「可能因為這樣吧,到了新文化館,『要滿座』,已經是我內建的DNA」。

新文化館自開館以來,每一檔展覽與每一場活動,都是館方團隊與策展單位,絞盡腦汁挖空心思籌劃舉辦的。雖然,場刊《掛號》從一到四輯,炙手可熱也廣受好評。但是,怎麼把人潮吸引到館內看展,讓講座也能爆滿?「滿座的方法,就是要想方設法找到對的人來」館長常常會問自己,也跟同仁說,如果自己都沒有興趣的,那就不要做;要做的話,就要在每一次的宣傳上,都把有趣的點打出去。「那是我們要做的功課,我們也一直朝這個方向努力,雖然說場館不是位於很多過路客的地方,但是講座現在也在團隊大家的努力下,經常都是滿座的狀態了。」

《自由戀愛-時代製造的浪漫》由館方與策展單位攜手創造人們與歷史輕鬆相遇的場所/臺灣新文化運動紀念館提供

疫情時期,場館只能佛系經營、被動等待!?

後疫情時代,場館怎麼「活動」起來?

「其實,疫情的時候,多數場館都有很大的危機感。」不開館,已經簽約排定的展覽與活動多被延宕,日後的行政作業即將面臨適法性的問題。開館的,光是消毒、登記、觀眾是否配戴口罩,在心理與生理上也是沈重的負擔。「北投溫泉文物館,因為古蹟維護,觀眾入場要脫鞋,館員每輪發送紙鞋,都像打一場仗。」

對於臺灣新文化運動紀念館來說,2021年,正值慶祝文化協會成立百年的高峰,因為疫情,原訂於今年開啟的大展,延遲至明年舉辦。但是,這也促使了館方,將走入街區的步伐,往前推進。

為我們導覽的美惠館長,終於稍微停歇腳步,在拱形木造窗邊說著,「新文化館,是位於大稻埕的歷史現場,作為古蹟的場館空間,也是歷史街區的一部分。我們是有這份自覺,應該主動打入街區的社群。」從去年起,館方新增的業務,包括協助經營緊鄰大安醫院舊址的渭水驛站,推出了常設展《你好,渭水》,今年也推出了文協百年特展《根本療法文化書局》。

「大稻埕街區,不只是歷史,你走進來,就會發現,它還是『活的』」,不斷有新的事件,即將成為未來的歷史,在這裡發生。不論是1920的新文化運動、甚至從1860年的開港通商,到近年來的台北西區文藝復興,皆是商業引領而來的異質文化的擾動。這裡一直都在流動著未知的新血,身處此刻的我們,可能還無從得知腳下的脈動,會是推向未來什麼進程的能量。

「新文化館是,大家認知的,好像有比較嚴肅使命的博物館、文物館這樣的紀念館。但是,在復古的街區,說新的故事,跟我們館所的理念,也是有所扣合的。如何與在地店家建立一種關係、是屬於我們場館才可以做到的密合的連結,也是我們希望能做到的比較深刻的串連。」

館長跟我們介紹著,每年10月的新文化運動月,「這是我們的館慶活動,我們將新文化運動月打造成一個品牌,內容有展覽、講座推廣、戲劇演出、音樂會、街區導覽等,都是符合新文化運動的內涵精神。大稻埕本來就是新文化運動的歷史現場,所以我們除了與大稻埕藝術節的變裝遊行結合以外,更邀請了與在地文史有淵源或者有意願的店家,共同開發聯名商品。」

今年與德利泰中藥行開發的「智識營養湯」,靈感來自於蔣渭水先生發表的〈臨牀講義〉,對臺灣的 「知識營養不良症」提出了教育、圖書館、讀報等五大處方。「如果未來每個商品,都可以告訴我們一個故事,那麼來到大稻埕的人,買了這個商品,就能把1920年代的故事帶回家。」臺灣新文化運動紀念館,對外的發聲,總是身體力行也大力推廣著:「用我們的口,說自己的文化」。與在地店家的串連,就從一個有故事的商品開始。

精神食糧 VS臺灣料理,如果在酒樓,美食當前,你選哪一個?

喝一口茶,就能說一個故事。1920年代的人們,還有什麼關於飲食的有趣故事?

蔣渭水不只注意到台灣民眾的知識營養不良,他本人代理的紅露酒、經營的春風得意酒樓,也是大家提到蔣渭水,一定會提及的,與庶民生活更為親近的連結。

館長說到,文協人每次進行革命活動的餞別與接風,都會選在酒樓熱烈也壯烈地舉行。因為,日治時期,有志之士的集會結社都受到警治單位的矚目。然而,所謂的請客吃飯,卻是一般民眾的日常,所以,「革命的請客吃飯」,選在對大眾開放的酒樓裡活動,對有志之青年是再自然不過,對盯哨的政府來說也在情理之中。

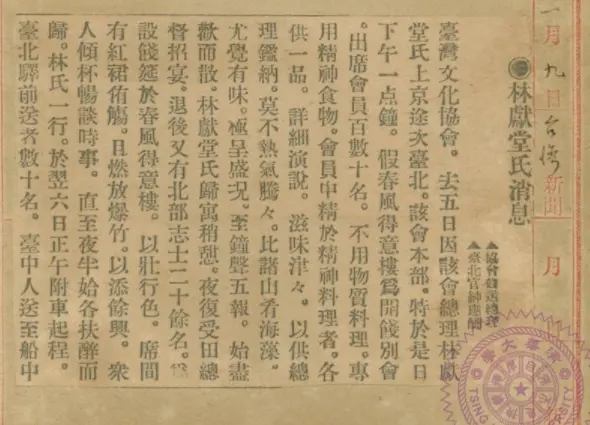

美惠館長特別分享,酒樓,作為凝聚共識的場所,「文協人士們的請客吃飯,除了歡送與出迎的儀式感,也有他們特有的風格。例如某一次文化協會在春風得意樓設宴幫林獻堂餞行,席面就不只是一般的餐宴而已,每個人還要先發表一段演說,就是「不用物質料理,專用精神食物」宴請林獻堂的意思,『詳細演說,滋味津津,以供總理鑑納,莫不熱氣騰騰,比諸山肴海藻,尤覺有味』,這也成為一段有趣的逸事。」

後疫情時代,場館怎麼「活動」起來?

「其實,疫情的時候,多數場館都有很大的危機感。」不開館,已經簽約排定的展覽與活動多被延宕,日後的行政作業即將面臨適法性的問題。開館的,光是消毒、登記、觀眾是否配戴口罩,在心理與生理上也是沈重的負擔。「北投溫泉文物館,因為古蹟維護,觀眾入場要脫鞋,館員每輪發送紙鞋,都像打一場仗。」

對於臺灣新文化運動紀念館來說,2021年,正值慶祝文化協會成立百年的高峰,因為疫情,原訂於今年開啟的大展,延遲至明年舉辦。但是,這也促使了館方,將走入街區的步伐,往前推進。

為我們導覽的美惠館長,終於稍微停歇腳步,在拱形木造窗邊說著,「新文化館,是位於大稻埕的歷史現場,作為古蹟的場館空間,也是歷史街區的一部分。我們是有這份自覺,應該主動打入街區的社群。」從去年起,館方新增的業務,包括協助經營緊鄰大安醫院舊址的渭水驛站,推出了常設展《你好,渭水》,今年也推出了文協百年特展《根本療法文化書局》。

「大稻埕街區,不只是歷史,你走進來,就會發現,它還是『活的』」,不斷有新的事件,即將成為未來的歷史,在這裡發生。不論是1920的新文化運動、甚至從1860年的開港通商,到近年來的台北西區文藝復興,皆是商業引領而來的異質文化的擾動。這裡一直都在流動著未知的新血,身處此刻的我們,可能還無從得知腳下的脈動,會是推向未來什麼進程的能量。

「新文化館是,大家認知的,好像有比較嚴肅使命的博物館、文物館這樣的紀念館。但是,在復古的街區,說新的故事,跟我們館所的理念,也是有所扣合的。如何與在地店家建立一種關係、是屬於我們場館才可以做到的密合的連結,也是我們希望能做到的比較深刻的串連。」

館長跟我們介紹著,每年10月的新文化運動月,「這是我們的館慶活動,我們將新文化運動月打造成一個品牌,內容有展覽、講座推廣、戲劇演出、音樂會、街區導覽等,都是符合新文化運動的內涵精神。大稻埕本來就是新文化運動的歷史現場,所以我們除了與大稻埕藝術節的變裝遊行結合以外,更邀請了與在地文史有淵源或者有意願的店家,共同開發聯名商品。」

今年與德利泰中藥行開發的「智識營養湯」,靈感來自於蔣渭水先生發表的〈臨牀講義〉,對臺灣的 「知識營養不良症」提出了教育、圖書館、讀報等五大處方。「如果未來每個商品,都可以告訴我們一個故事,那麼來到大稻埕的人,買了這個商品,就能把1920年代的故事帶回家。」臺灣新文化運動紀念館,對外的發聲,總是身體力行也大力推廣著:「用我們的口,說自己的文化」。與在地店家的串連,就從一個有故事的商品開始。

精神食糧 VS臺灣料理,如果在酒樓,美食當前,你選哪一個?

喝一口茶,就能說一個故事。1920年代的人們,還有什麼關於飲食的有趣故事?

蔣渭水不只注意到台灣民眾的知識營養不良,他本人代理的紅露酒、經營的春風得意酒樓,也是大家提到蔣渭水,一定會提及的,與庶民生活更為親近的連結。

館長說到,文協人每次進行革命活動的餞別與接風,都會選在酒樓熱烈也壯烈地舉行。因為,日治時期,有志之士的集會結社都受到警治單位的矚目。然而,所謂的請客吃飯,卻是一般民眾的日常,所以,「革命的請客吃飯」,選在對大眾開放的酒樓裡活動,對有志之青年是再自然不過,對盯哨的政府來說也在情理之中。

美惠館長特別分享,酒樓,作為凝聚共識的場所,「文協人士們的請客吃飯,除了歡送與出迎的儀式感,也有他們特有的風格。例如某一次文化協會在春風得意樓設宴幫林獻堂餞行,席面就不只是一般的餐宴而已,每個人還要先發表一段演說,就是「不用物質料理,專用精神食物」宴請林獻堂的意思,『詳細演說,滋味津津,以供總理鑑納,莫不熱氣騰騰,比諸山肴海藻,尤覺有味』,這也成為一段有趣的逸事。」

百年前文協為林獻堂踐行於春風得意樓設宴,「不用物質料理、專用精神食物」/資料來源:清華大學校史與特藏,葉榮鐘典藏

在現代生活裡,我們的飲食行為,也同樣具有精神象徵的意義。館長特別帶我們去鄰近新文化館,承德路上的九月茶餐廳。「這裡是我跟同仁,工作累了的時候,很常來補充元氣的地方。」餐桌旁的牆面上,貼著香港街景的輸出圖像,茶餐廳的老闆,是來台灣求學,畢業後決定留在台北的年輕人。聽館長跟老闆聊天說到,如果回去香港,對想創業的人來說,很困難。疫情之下,房東還是要求一次付清一整年的房租。

戴著黑框眼鏡的老闆說,「我怎麼可能付得起?但是這裏,可以一個月一個月地繳。現在,有客人對我們口味的支持,可以這樣穩穩地做下去,應該是沒問題。」是否,在台灣,創業精神與美食佳餚,我們都可以要,都不用選。館長跟我們聊到,密集的展覽活動,一檔接著一檔,營運一個館舍,對館內精簡人數的營運團隊來說,不是一件容易的事情。「有時候,我們互相打氣,說『來去撐香港』,就一起到這裡」,或許,此刻,來一碗咖哩魚蛋,也是在,挺自己。

戴著黑框眼鏡的老闆說,「我怎麼可能付得起?但是這裏,可以一個月一個月地繳。現在,有客人對我們口味的支持,可以這樣穩穩地做下去,應該是沒問題。」是否,在台灣,創業精神與美食佳餚,我們都可以要,都不用選。館長跟我們聊到,密集的展覽活動,一檔接著一檔,營運一個館舍,對館內精簡人數的營運團隊來說,不是一件容易的事情。「有時候,我們互相打氣,說『來去撐香港』,就一起到這裡」,或許,此刻,來一碗咖哩魚蛋,也是在,挺自己。

美惠館長最愛九月茶餐廳的咖哩魚蛋,她會跟館內同仁一起來「撐香港」/Amber YJ Lai攝

時代的進步 VS人民的幸福

是同一件事情嗎?

鴛鴦雙檸茶,療癒了馬不停蹄的大伙,館長緩緩說著,開館至今,對她來說,依然影響至深的提問。那是在開館最初的 《懶雲診療室 — 臺灣新文學運動》特展中,介紹身兼醫生、作家雙重身份的賴和,白天看診,用聽診器觀察病人身體反應的台灣現況;晚上寫作,用筆尖流瀉的白話文書寫台灣問題。「賴和還有一個雙重視角,在看殖民時代,他一方面理解殖民政府帶來了現代性,一方面也同情在地人民被剝削的處境。」

展場中,以賴和所寫的十個故事,帶領觀眾認識當時台灣社會與人民所處的矛盾困境。「如果被殖民可以帶來進步,你願意被殖民嗎?」、「時代的進步與人民的幸福,是同一件事情嗎?」賴和在百年前就拋出了,我們現今仍須直面以對的提問,他不斷強調,個人主體性的建立必須立基於自由與平等之上。

來館的觀眾與美惠館長分享,展場中,他將機械手臂寫下賴和的回答便箋:「啊!時代的進步,與人民的幸福,原來是兩回事」,攜回家中,思考,端詳。他跟館長說:「我看完以後,睡不著哪!」

是同一件事情嗎?

鴛鴦雙檸茶,療癒了馬不停蹄的大伙,館長緩緩說著,開館至今,對她來說,依然影響至深的提問。那是在開館最初的 《懶雲診療室 — 臺灣新文學運動》特展中,介紹身兼醫生、作家雙重身份的賴和,白天看診,用聽診器觀察病人身體反應的台灣現況;晚上寫作,用筆尖流瀉的白話文書寫台灣問題。「賴和還有一個雙重視角,在看殖民時代,他一方面理解殖民政府帶來了現代性,一方面也同情在地人民被剝削的處境。」

展場中,以賴和所寫的十個故事,帶領觀眾認識當時台灣社會與人民所處的矛盾困境。「如果被殖民可以帶來進步,你願意被殖民嗎?」、「時代的進步與人民的幸福,是同一件事情嗎?」賴和在百年前就拋出了,我們現今仍須直面以對的提問,他不斷強調,個人主體性的建立必須立基於自由與平等之上。

來館的觀眾與美惠館長分享,展場中,他將機械手臂寫下賴和的回答便箋:「啊!時代的進步,與人民的幸福,原來是兩回事」,攜回家中,思考,端詳。他跟館長說:「我看完以後,睡不著哪!」

《懶雲診療室 — 臺灣新文學運動》特展中,機械手臂寫下賴和兩個提問其中之一的回答便箋/臺灣新文化運動紀念館提供

「觀眾的反饋,對我來說,非常重要。展覽中的提問,能讓觀眾帶回家中思考,對我們來說,更是很正面的交流。我們很注重,展演的過程,不是單向的輸出,而是能夠持續的對話,不停地面對大眾作溝通。」

價值觀的改變,不是一個人或一個展覽,可以帶動的事情。是一群人,一整個時代的傳承,才能讓一整個社會的集體意識,有可能緩步往前。「就像我們這幾年的特展,雖然是將核心議題聚焦在文化協會上,但是文化協會其實是一個很大的集合體,甚至這一群人,在那個年代一起做了什麼,其實都是一個只能側寫、隱約描繪的輪廓。」

要如何去述說那一整個時代的故事?臺灣新文化運動紀念館,透過連續四個特展,首先是2020年《小太陽的養成計畫 — 同化不童話》勾勒當時日本政府定義出前所未有的「童年」觀念,帶給殖民地台灣「兒童」的新式教育,為日後新文化運動埋下了種子。接著是《青年的誕生——日本時代青年群像》,館長說:「這一群知識青年,在日本時代誕生的時候,青年,並非指的是年齡層,而是擁有主動能動性,對公共議題抱持主張,積極參與公眾領域的事務。總督府官方有官制的青年團、文化協會也仰賴知識青年的支持,一百年前,有哪些青年,做了哪些不同的事情,他們在那個時代會做哪些選擇?『同胞須團結、團結真有力』,不只是口號而已,時空背景雖不同,一百年後,依然適用。」2021年的《趣吧!與百年前的趣味相遇》與2021年底即將開幕的展覽,一個是關注文協人帶著使命感於私領域所從事的休閒活動、一個則是聚焦於文協人在文化協會的公眾參與,兩個展覽相映成趣、完整描摹出文協人的具體形象。

價值觀的改變,不是一個人或一個展覽,可以帶動的事情。是一群人,一整個時代的傳承,才能讓一整個社會的集體意識,有可能緩步往前。「就像我們這幾年的特展,雖然是將核心議題聚焦在文化協會上,但是文化協會其實是一個很大的集合體,甚至這一群人,在那個年代一起做了什麼,其實都是一個只能側寫、隱約描繪的輪廓。」

要如何去述說那一整個時代的故事?臺灣新文化運動紀念館,透過連續四個特展,首先是2020年《小太陽的養成計畫 — 同化不童話》勾勒當時日本政府定義出前所未有的「童年」觀念,帶給殖民地台灣「兒童」的新式教育,為日後新文化運動埋下了種子。接著是《青年的誕生——日本時代青年群像》,館長說:「這一群知識青年,在日本時代誕生的時候,青年,並非指的是年齡層,而是擁有主動能動性,對公共議題抱持主張,積極參與公眾領域的事務。總督府官方有官制的青年團、文化協會也仰賴知識青年的支持,一百年前,有哪些青年,做了哪些不同的事情,他們在那個時代會做哪些選擇?『同胞須團結、團結真有力』,不只是口號而已,時空背景雖不同,一百年後,依然適用。」2021年的《趣吧!與百年前的趣味相遇》與2021年底即將開幕的展覽,一個是關注文協人帶著使命感於私領域所從事的休閒活動、一個則是聚焦於文協人在文化協會的公眾參與,兩個展覽相映成趣、完整描摹出文協人的具體形象。

《小太陽的養成計畫-同化不童話》特展以日治時期的兒童教育養成為主題/臺灣新文化運動紀念館提供

文協百年之後,每一個身處歷史現場的我們

今年適逢文化協會成立百年,全島大串連,從臺北市立美術館《走向世界 — 臺灣新文化運動中的美術翻轉力》、國立臺灣文學館《百年情書‧文協百年》、高雄流行音樂中心與中華文化總會《百年追求 —臺灣文化啟蒙運動高雄紀念音樂會》、文化部與中華文化總會《百年追求‧世紀之約—臺灣文化協會一百年紀念音樂會》,接連主辦了向文協人與文協時代精神致意的活動。而北師美術館的《光 —臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽,更是在萬眾期盼下即將登場。

館長跟我們分享,她參加吳三連台灣史料基金會所舉辦的音樂會,現場許多文協成員的後代家屬齊聚一堂,不僅是在台下當聽眾,「吳三連的孫女是主持人,也上台演唱。林秋梧的後代家屬李筱峰老師,還上台說故事、吟唱歌曲。」現場更播放了由基金會典藏,蔡培火親唱的《咱台灣》原聲帶,「哇,這是多麼難得的事情!」作者的聲音,歷經歲月的痕跡,彷彿也在訴說著他的心境,「這是一整個時代的聲音!」館長當下就紅了眼眶。文協人士當年的運動事業,對整個社會來說都起了變革的作用,但是對家屬來說,當時極有可能總是提心吊膽而夜不能寐的。「百年前,祖輩們為了革命事業,散盡了家財,百年後,後代家屬們為了紀念這一段歷史,集結資源成立了基金會」,百年的追求,百年的傳承,精神延續著,繼續往前走,館長說,「所以會很希望臺灣新文化運動紀念館的成立,可以成為承繼文協精神的後代與所有家屬們,一個交流資訊、凝聚情感的平台,也是一個大家都可以『回來』的地方。」

在館內舉辦的〈我的文協百年〉影片徵件活動中,有一位年輕高中生在短片中提到,「她有去臺北流行音樂中心的《百年追求》紀念音樂會,是打從心底地喜歡,也真實受到了感動。」歷史精神,再也不是教條式的口號,而是在土地上深植許久,百年之後迸發而出的根性力量。或許,我們的歷史人物,曾經失去他們的面容。我們的歷史故事,曾經無法由我們的口去訴說。但是,在這一百年間,我們始終不曾放棄為共同的未來努力,「世界和平新紀元,歐風美雨、思想波瀾、自由平等、重人權,警鐘敲動、強暴推翻、人類莫相殘,慶同歡」,而在一百年後,我們也依然在歷史現場的最前緣,面臨著時代的考驗。

或許,此刻,每一個閱讀文章的你我,都在心中,承繼了文協人當年埋下的火種,「更加關注『過去』而創造出了新文化」、更加思考當下、更加直面未來,更加勇敢無懼,在黑暗來臨的時候,點亮內心的火苗,訴說「咱臺灣」的故事,美惠館長期盼著:「在同一個土地上,都是為著『咱台灣』」。

今年適逢文化協會成立百年,全島大串連,從臺北市立美術館《走向世界 — 臺灣新文化運動中的美術翻轉力》、國立臺灣文學館《百年情書‧文協百年》、高雄流行音樂中心與中華文化總會《百年追求 —臺灣文化啟蒙運動高雄紀念音樂會》、文化部與中華文化總會《百年追求‧世紀之約—臺灣文化協會一百年紀念音樂會》,接連主辦了向文協人與文協時代精神致意的活動。而北師美術館的《光 —臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽,更是在萬眾期盼下即將登場。

館長跟我們分享,她參加吳三連台灣史料基金會所舉辦的音樂會,現場許多文協成員的後代家屬齊聚一堂,不僅是在台下當聽眾,「吳三連的孫女是主持人,也上台演唱。林秋梧的後代家屬李筱峰老師,還上台說故事、吟唱歌曲。」現場更播放了由基金會典藏,蔡培火親唱的《咱台灣》原聲帶,「哇,這是多麼難得的事情!」作者的聲音,歷經歲月的痕跡,彷彿也在訴說著他的心境,「這是一整個時代的聲音!」館長當下就紅了眼眶。文協人士當年的運動事業,對整個社會來說都起了變革的作用,但是對家屬來說,當時極有可能總是提心吊膽而夜不能寐的。「百年前,祖輩們為了革命事業,散盡了家財,百年後,後代家屬們為了紀念這一段歷史,集結資源成立了基金會」,百年的追求,百年的傳承,精神延續著,繼續往前走,館長說,「所以會很希望臺灣新文化運動紀念館的成立,可以成為承繼文協精神的後代與所有家屬們,一個交流資訊、凝聚情感的平台,也是一個大家都可以『回來』的地方。」

在館內舉辦的〈我的文協百年〉影片徵件活動中,有一位年輕高中生在短片中提到,「她有去臺北流行音樂中心的《百年追求》紀念音樂會,是打從心底地喜歡,也真實受到了感動。」歷史精神,再也不是教條式的口號,而是在土地上深植許久,百年之後迸發而出的根性力量。或許,我們的歷史人物,曾經失去他們的面容。我們的歷史故事,曾經無法由我們的口去訴說。但是,在這一百年間,我們始終不曾放棄為共同的未來努力,「世界和平新紀元,歐風美雨、思想波瀾、自由平等、重人權,警鐘敲動、強暴推翻、人類莫相殘,慶同歡」,而在一百年後,我們也依然在歷史現場的最前緣,面臨著時代的考驗。

或許,此刻,每一個閱讀文章的你我,都在心中,承繼了文協人當年埋下的火種,「更加關注『過去』而創造出了新文化」、更加思考當下、更加直面未來,更加勇敢無懼,在黑暗來臨的時候,點亮內心的火苗,訴說「咱臺灣」的故事,美惠館長期盼著:「在同一個土地上,都是為著『咱台灣』」。

臺灣新文化運動紀念館,許美惠館長/Amber YJ Lai攝影