「重返歷史,我獲得的是一種勇氣。」建立自我未來的生命史,彭雅倫談《彭瑞麟與我們的時代》

台北市

大同區

女性

雅倫站在延平北路與南京西路口、大千百貨舊址前 — 日治時期為亞細亞旅館、現為森高砂咖啡館,也是雅倫的爺爺彭瑞麟最初開設阿波羅寫場的地方/Amber YJ Lai 攝影

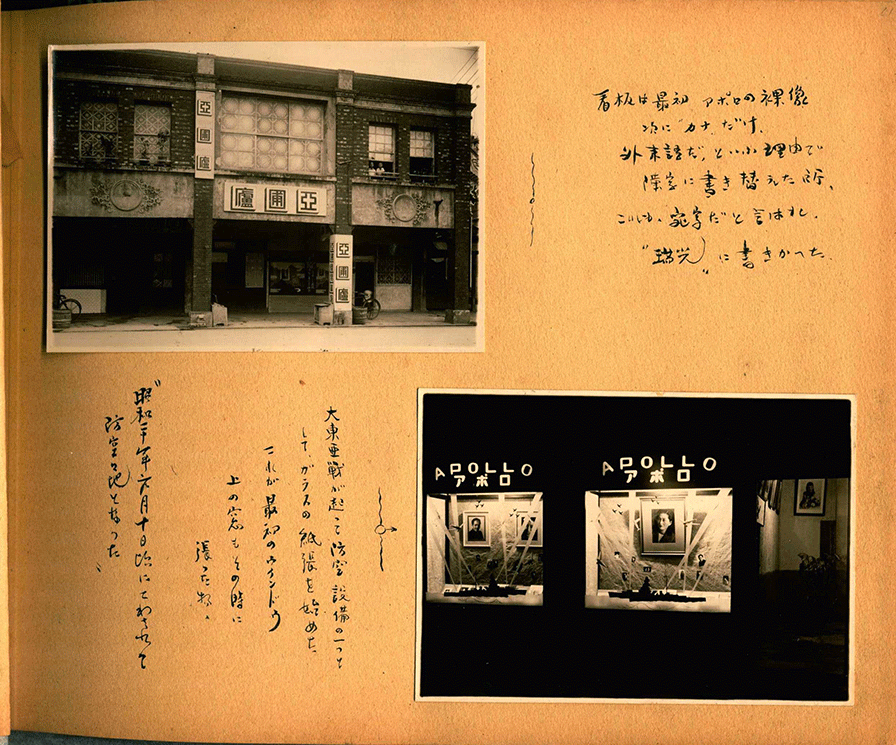

午後,我們與「彭瑞麟與我們的時代」粉絲專頁主理人彭雅倫相約在大稻埕的森高砂咖啡館。雅倫說,這裡曾是爺爺彭瑞麟1931年太平町照相館「阿波羅寫場」的舊址之一,我們在此聊爺爺的年代、也聊起我們共同的時代,而雙腳,則踩踏在兩人時光交疊的場域上。

雅倫在2016年開始著手進行爺爺彭瑞麟的文史資料整理,開箱、檢閱、掃描、編碼、研究、修圖、歸檔、撰寫,到開設粉絲頁、分享資料庫給不同領域的創作者,讓更多人認識當年人們的生活與理想,見證藝術與科學觀念轉型的關鍵期、更是文協後的臺灣文藝啟蒙年代。雅倫先是答應受訪、後來又受邀擔任《島生誌》本輯的主編,從採訪人到被訪問,扮演不同角色,在爬梳大稻埕的歷史紋理中,也蘊藏了許多,她獨特深刻的情感記憶。

雅倫在2016年開始著手進行爺爺彭瑞麟的文史資料整理,開箱、檢閱、掃描、編碼、研究、修圖、歸檔、撰寫,到開設粉絲頁、分享資料庫給不同領域的創作者,讓更多人認識當年人們的生活與理想,見證藝術與科學觀念轉型的關鍵期、更是文協後的臺灣文藝啟蒙年代。雅倫先是答應受訪、後來又受邀擔任《島生誌》本輯的主編,從採訪人到被訪問,扮演不同角色,在爬梳大稻埕的歷史紋理中,也蘊藏了許多,她獨特深刻的情感記憶。

1932年,阿波羅寫場搬遷至法主公廟旁,天馬茶房對面,照片置中為228紀念碑/Amber YJ Lai 攝影

家人在哪,那地方就是故鄉

最早,雅倫並不是住在大稻埕,她從苗栗海線通霄到市區山城、竹東定居,再輾轉至台北、遠渡倫敦求學工作,最後回返大稻埕落腳,大稻埕可說是目前她住過最久的地方。輾轉遷移的旅途,對別人而言是漂泊,但對她來說,卻是情感連結的起點;「親人在哪,我就會把那地方當作家鄉。」一開始我們並不完全明白這句話的用意,然而,在談及爺爺彭瑞麟在大稻埕的足跡與事蹟,我們漸漸明白,那就像是一條隱形的線,爺爺走過的路,也牽起了雅倫與大稻埕此地的緣分。

最早,雅倫並不是住在大稻埕,她從苗栗海線通霄到市區山城、竹東定居,再輾轉至台北、遠渡倫敦求學工作,最後回返大稻埕落腳,大稻埕可說是目前她住過最久的地方。輾轉遷移的旅途,對別人而言是漂泊,但對她來說,卻是情感連結的起點;「親人在哪,我就會把那地方當作家鄉。」一開始我們並不完全明白這句話的用意,然而,在談及爺爺彭瑞麟在大稻埕的足跡與事蹟,我們漸漸明白,那就像是一條隱形的線,爺爺走過的路,也牽起了雅倫與大稻埕此地的緣分。

好幾年前,她在家鄉照顧生病的媽媽,心情的沈重不言而喻,那時唯一可以暫且忘卻辛酸的出口,就是到台北大稻埕。「早上,我會穿著『週休七日』的T恤和拖鞋,很開心地走去賣麵炎仔店點紅糟肉、油蔥飯、燙花枝,還有扁食湯。」她說,當吃到賣麵炎仔這種口味厚實的「油油滋味」,瞬間被食物給療癒到。

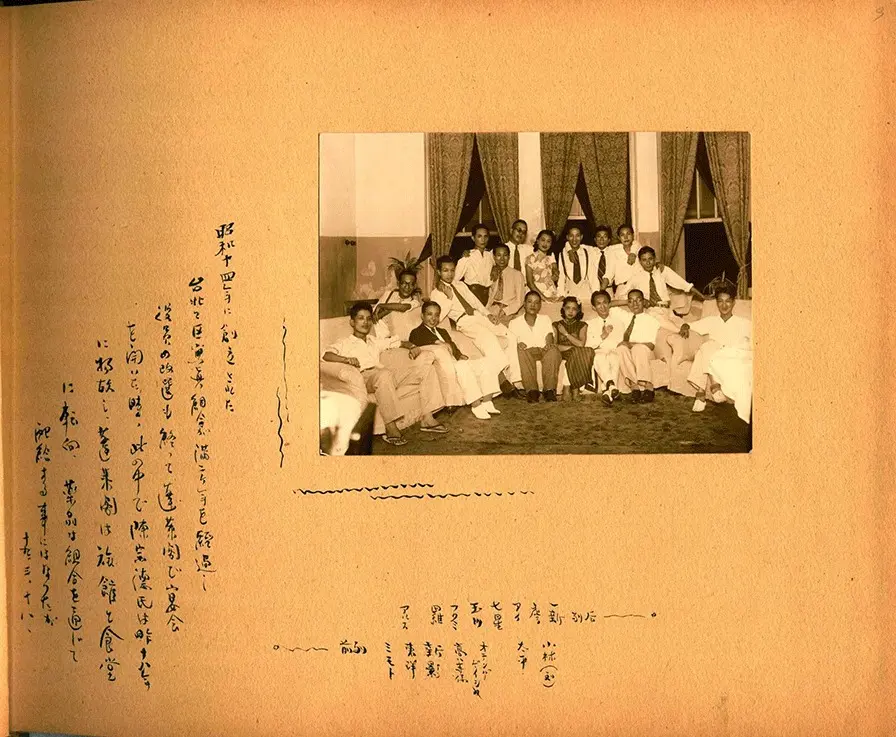

從大稻埕的小吃,聊到臺灣料理,雅倫在整理爺爺舊照的時候,發現爺爺所屬的寫真會等組織,常在蓬萊閣等大稻埕酒樓裡請客吃飯。「戰後,爺爺到竹東開過愛寶樂照相館,聚餐照片裡,也有如同蓬萊閣藝旦斟酒的宴席排場。」

雖然如此,伯父卻說,在竹東,曾有父親在聚餐過後常悶悶不樂的記憶。

雅倫認為,大稻埕的酒樓是社交的場域,也具有公共性的氣息。「戰前,爺爺在大稻埕擁有阿波羅寫真館——一個可以與人暢談藝術與攝影、實踐公眾志業的場域。」戰後,回到竹東,同樣經營一間照相館、也同樣參與社交場,心境卻有極大不同,到了竹東,吃飯或許就只是吃飯而已。

雖然如此,伯父卻說,在竹東,曾有父親在聚餐過後常悶悶不樂的記憶。

雅倫認為,大稻埕的酒樓是社交的場域,也具有公共性的氣息。「戰前,爺爺在大稻埕擁有阿波羅寫真館——一個可以與人暢談藝術與攝影、實踐公眾志業的場域。」戰後,回到竹東,同樣經營一間照相館、也同樣參與社交場,心境卻有極大不同,到了竹東,吃飯或許就只是吃飯而已。

1941年,台北區寫真組合屆滿兩年,理監事改選後,彭瑞麟當選為理事長,於蓬萊閣設宴的合影留念/詳情參見《彭瑞麟與我們的時代》臉書專頁

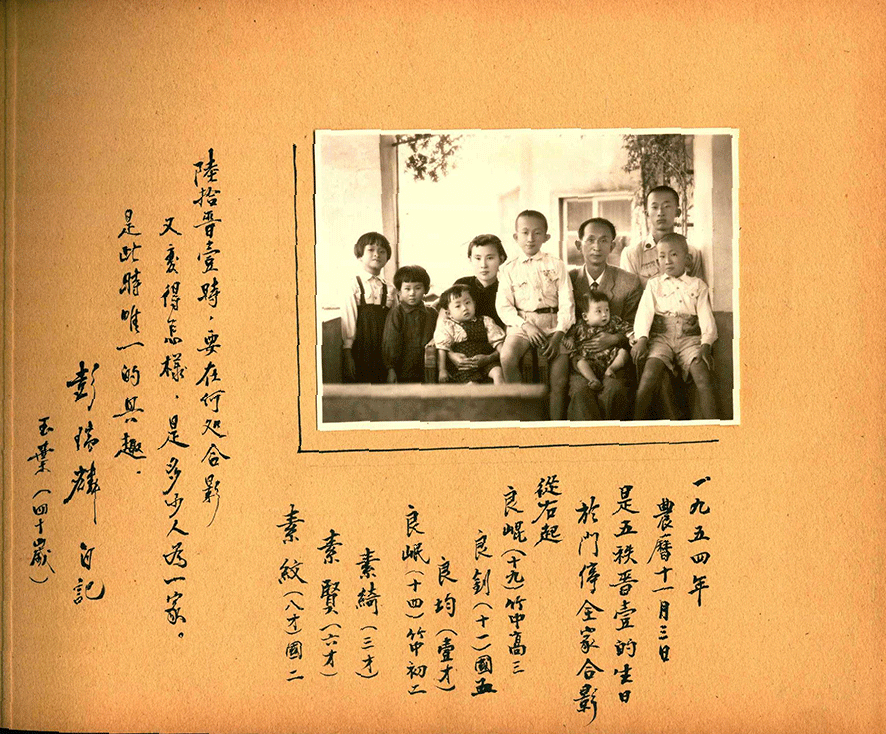

1954年,戰後,彭瑞麟昔日的學長河田來臺,他邀請學長到新竹與友人一同餐敘/家屬收藏

龐大史料,乘載艱難的時代

我們問起雅倫,是怎樣的契機與狀態下開啟整理爺爺龐大資料的計畫。雅倫是在母親重病過世,感到無所依歸之際,拍攝一系列尋根家鄉的攝影照片與紀錄片、策劃探索與母親議題相關的展覽,試圖探究一切:「沒有什麼比死亡還要絕對的。當時,我實在是沒辦法處理我對我母親的那份情感;我相信,就像我爸爸避談我爺爺一樣,那是一種難以解開的愁緒。我就在想,是不是,我可以去做跟家族有關的紀錄?」剛好此時得知客家國際串流計畫,找了台大歷史系畢業的楊先妤 — 後來也是雅倫生命中的重要夥伴 — 兩人一同展開彭瑞麟的文史資料庫計畫。

超過半年的時間,他們每週前往通霄,不間斷地掃瞄照片底片、翻拍文件資料,影音紀錄親人講述過往 — 也曾拍攝伯父談起爺爺七十多歲,從通霄搭計程車到頭份的阿波羅照相館,只為了拍了一張自己的獨照,過沒多久後就中風昏迷,離開人世,「我現在才明白,他在身體不好時,仍然堅持搭車北上拍照的心境。」伯父講述至此,也不禁潸然淚下。

我們問起雅倫,是怎樣的契機與狀態下開啟整理爺爺龐大資料的計畫。雅倫是在母親重病過世,感到無所依歸之際,拍攝一系列尋根家鄉的攝影照片與紀錄片、策劃探索與母親議題相關的展覽,試圖探究一切:「沒有什麼比死亡還要絕對的。當時,我實在是沒辦法處理我對我母親的那份情感;我相信,就像我爸爸避談我爺爺一樣,那是一種難以解開的愁緒。我就在想,是不是,我可以去做跟家族有關的紀錄?」剛好此時得知客家國際串流計畫,找了台大歷史系畢業的楊先妤 — 後來也是雅倫生命中的重要夥伴 — 兩人一同展開彭瑞麟的文史資料庫計畫。

超過半年的時間,他們每週前往通霄,不間斷地掃瞄照片底片、翻拍文件資料,影音紀錄親人講述過往 — 也曾拍攝伯父談起爺爺七十多歲,從通霄搭計程車到頭份的阿波羅照相館,只為了拍了一張自己的獨照,過沒多久後就中風昏迷,離開人世,「我現在才明白,他在身體不好時,仍然堅持搭車北上拍照的心境。」伯父講述至此,也不禁潸然淚下。

1944年,照片拍攝正值大東亞戰爭,彭瑞麟將依照規定貼在櫥窗玻璃上的膠帶融入場景中,設計為懸掛飛機下,艦隊上方的探照光束/詳情參見上述臉書專頁

日記中,雅倫讀到戰爭對爺爺帶來的影響,「他會寫下今天米漲了多少錢、他買不到底片的材料、照相館經營日漸艱難的生活……」也讀到當時的時代背景 — 現在的重慶北路與圓環一帶,在戰時因美軍大舉轟炸臺北城,日軍拆除房子改作飛機跑道來迎擊,而他因此面臨寫場必須搬遷,異地重來的艱困情境。

又或者,他被徵召到廣東做日本的翻譯兵,之後嘗試寫論攝影書籍時,中文夾帶日文的失語感。「一場戰爭將許多事情摧毀。」雅倫說,「我整理資料時,也會讀到爺爺面對戰爭的擔心和害怕。」她記得在爺爺51歲時,要拍一張家庭照,特地要二伯提早從學校回家;爺爺在相片下方寫著:「陸拾晉壹時,(編按:61歲),要在何處合影,又變得怎樣,是多少人為一家,是此時唯一的具趣。」

1954年,彭瑞麟與妻小於新竹竹東二重埔家門前合影留念/家屬收藏

除了擔憂,也有彭瑞麟讓人覺得有趣的一面。像是空襲期間,日本政府規定櫥窗要貼膠帶,避免震裂玻璃後傷人,他配合這規定,設置許多飛機與艦隊模型在櫥窗裡,把膠帶當作艦隊探照飛機的燈光光束,日記本裡詳實記載櫥窗佈置與營業金額的關係。講到這,雅倫不禁莞爾一笑。

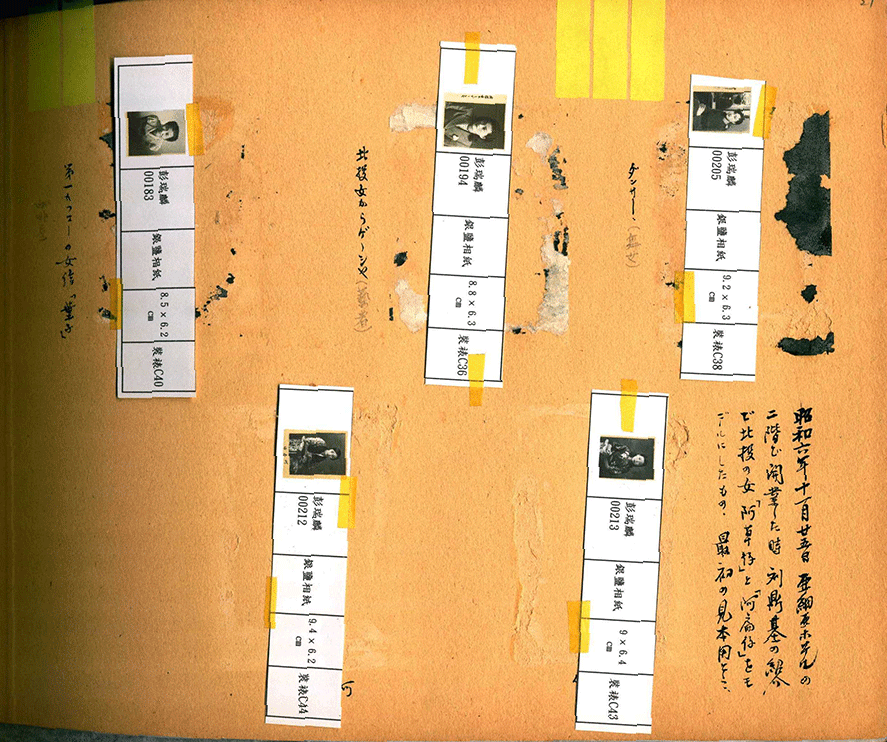

1944年台北大空襲時期,彭瑞麟著手編寫了《回想の寫真》札記,內頁中的照片,約十年前被撕下作為展覽所用/家屬收藏

依據爺爺的脈絡來編碼

彭瑞麟會把重要的攝影作品貼在日記相本上,在照片旁邊註記文字。有時,因展覽所需,工作人員會直接把那些相片從相本中撕下,雅倫說,那對她來說是很衝擊的畫面,她感覺到脈絡被剝除,難道沒有更好的處理方式嗎?「我認為『在地的脈絡』很重要。」於是,她決定編碼就照著爺爺置放的方式來設定 — -當時放置在六、七個日治時期的書櫃層架上,有:東京寫真專校的學科筆記與藝術書籍、中醫期刊論文、小孩的相本等,分門別類地放在架上與抽屜裡;編碼就依據擺放順序進行,包含:照片、信件、明信片、底片、幻燈片,在第幾個櫃子上、第幾層、左邊、右邊……「他從東京到台北、搬回老家竹東、最後落腳通霄,都帶著這幾個大櫃子,可見這些對阿公來說,是十分珍貴的吧!」

「其實,我們現階段公開分享的,只是冰山一角。」雅倫說,在爬梳近一、兩千多件文件的編碼過程中,她看到了父親對兒女的關切與思念,「我爺爺很酷,隨著孩子離家求學、成家立業,他每週都會寫明信片給正在就讀大學的七個小孩,一人一張。」大伯是唯一留下厚厚七本資料夾的人,裡面都是爺爺寫給他的明信片與長信,「越長大,越能明白感受到那些薄薄紙片背後的深意。」

孫女看爺爺

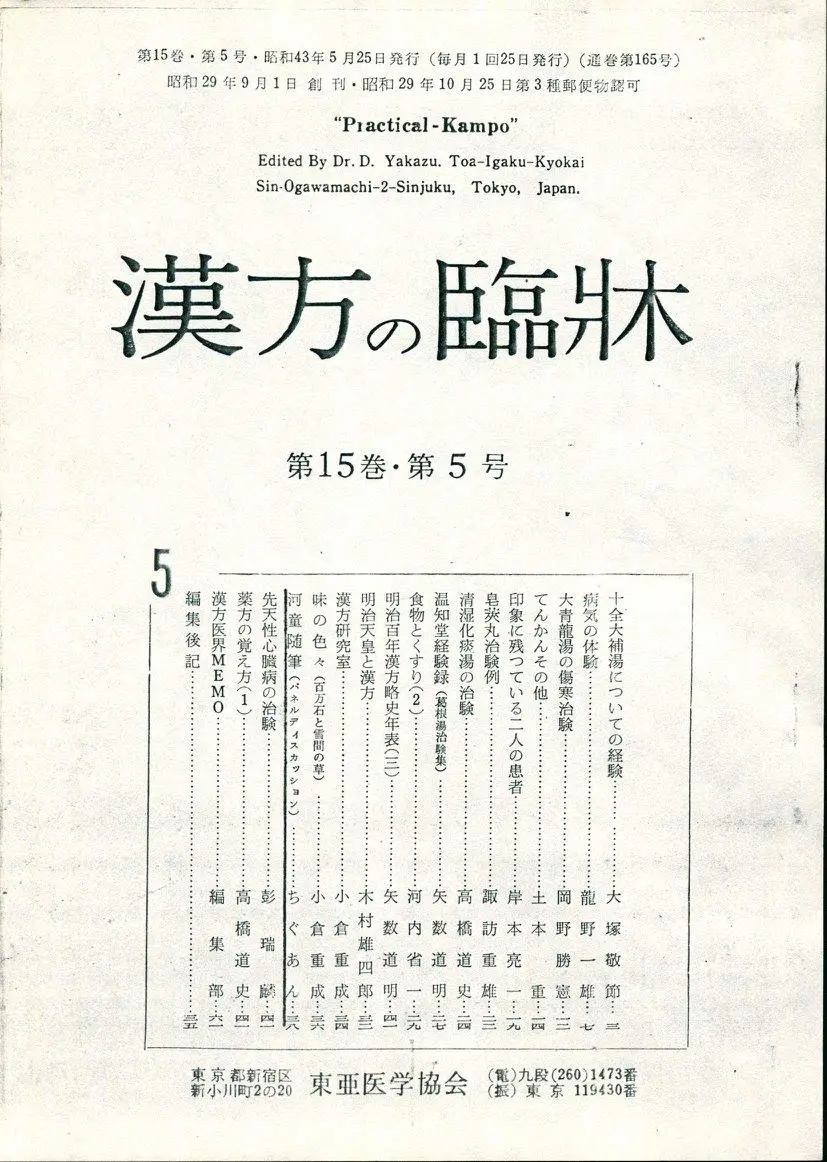

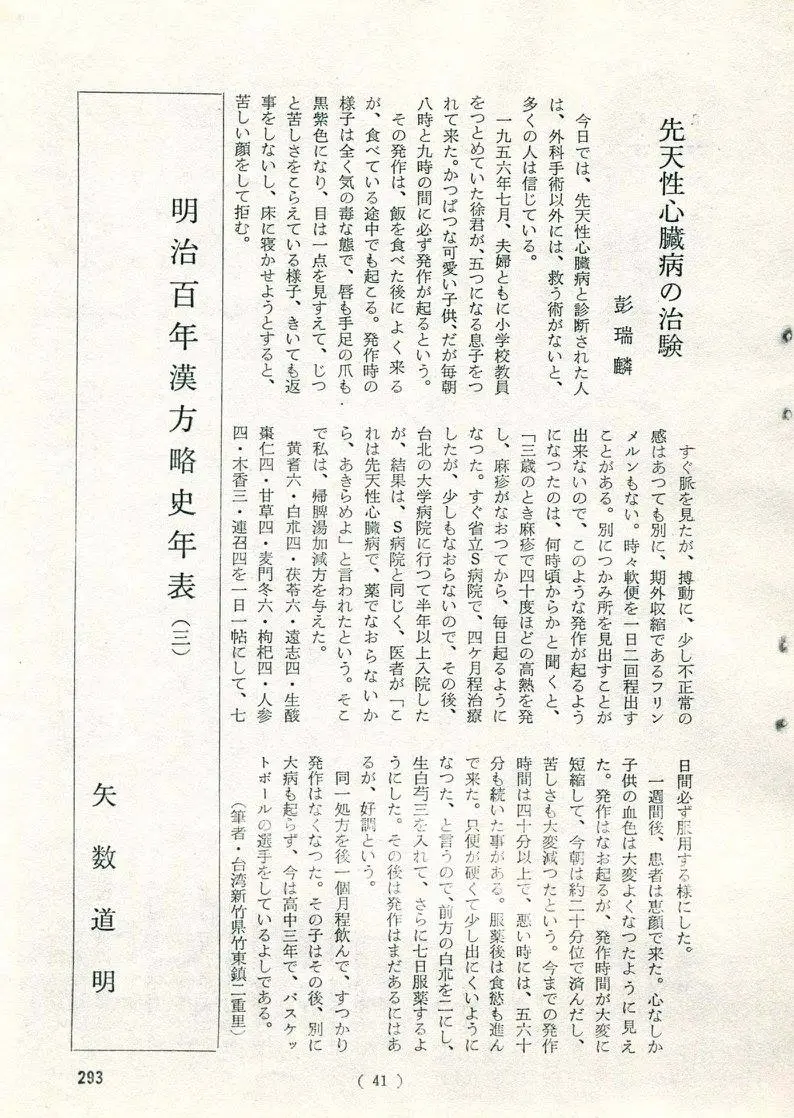

在彭瑞麟生前留下的最後一本日記扉頁,他寫下了每位兒女、孫子女的姓名與排序,其上並沒有雅倫的名字。「那時,我還不存在。我兩歲時,阿公就離開我們了。但是我好像從這整個過程中,更靠近了阿公一點。我記得先妤之前也有跟我說過,她好像從來沒有這樣直視一個人的生命歷程過。」雅倫說,閱讀爬梳資料的過程中,她彷彿看到爺爺呈現來的一些有趣特質:爺爺具備開拓的精神、不畏艱難地想要走出一條獨特的道路 — -攝影專科、獨創技術、開寫真館、開班授課、舉辦展覽、邀請評論、創設機構…;戰後努力從頭來過,做國中美術老師、中醫論文投稿日本東洋漢醫雜誌、考取中醫執照,開設中西合併的醫院。

1968 年,【漢方の臨床】,彭瑞麟,先天性心臟病の治療/家屬收藏

「那時的台灣沒有美術專門學校,他拜師石川欽一郎,從繪畫的藝術開始學起、再將攝影視為藝術, 他的寫真作品中,有很多個人的思想在裡面。」當然,他也會不斷質疑攝影的價值,但他的老師石川欽一郎曾對他說,你一直做,就對了!雅倫靦腆地說:「我好像也有類似的經驗,大學在法學院都是邏輯思辨與文字思考,研究所轉往設計與藝術的領域,老師有點醒我,先把過去所學拋到腦後,不斷練習、不斷創作,做就對了!」

探索攝影的藝術性,奠定歷史定位

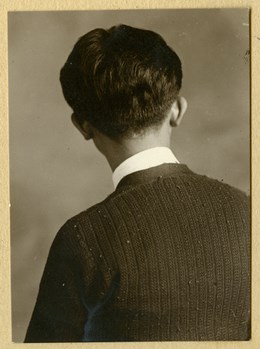

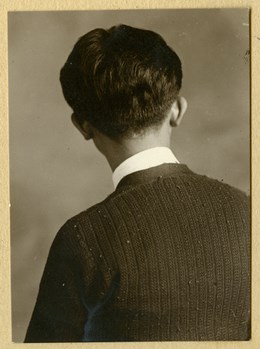

「特別因為博物館學,我更能理解『物件』本身珍貴的價值。」當往喜愛的藝術靠近,這些充滿創造力的能量,帶領她用不同的視角看事物。「我一直在想,爺爺的相簿日記除了史實文字外,這些相片的審美價值,能不能被獨立看待?」這兩條線一直盤踞交錯在她腦海,對她來說,兩者都是很重要的脈絡。她回憶當年,先看到楊德昌導演《一一》電影裡小男孩一直在拍別人的背影,後來看到彭瑞麟拍攝自己穿著起毛球的毛衣的背影肖像,「我彷彿是透過小男孩的視角,來看阿公的那張作品。」於是她思考,假設透過專頁的建置,讓大眾可以因為閱讀彭瑞麟作品,引發臺灣美學在地化的討論,也許對臺灣藝術史的進程也能做出一份貢獻。

1935年間,彭瑞麟穿著手織毛衣,拍了一系列不同角度的自拍肖像,這件毛衣在戰事緊迫的1944年遭竊/家屬收藏

「我想,關於爺爺作品的詮釋,也是一條接著一條的不同軸線在推進。」最早是被置放在客籍風土的場景裡被閱讀、後來為日治時期寫真館的庶民寫真、大稻埕的在地文史。近年來,有許多新一代的策展人、藝術家、歷史研究學者,關注彭瑞麟的生命歷史的各種向度,將彭瑞麟評論為攝影史中的現代主義先行者、藝術史中被殖民者的回望視角、日本藝術寫真的承繼者、走向國際的教育先鋒等…。雅倫說先妤跟自己的角色,並非詮釋者,只是一開始在臉書分享史實給大眾,後來,在不同主題的邀約下,再進一步開放了資料庫後台給更多專業工作者從中挖掘史料與汲取靈感。

探索攝影的藝術性,奠定歷史定位

「特別因為博物館學,我更能理解『物件』本身珍貴的價值。」當往喜愛的藝術靠近,這些充滿創造力的能量,帶領她用不同的視角看事物。「我一直在想,爺爺的相簿日記除了史實文字外,這些相片的審美價值,能不能被獨立看待?」這兩條線一直盤踞交錯在她腦海,對她來說,兩者都是很重要的脈絡。她回憶當年,先看到楊德昌導演《一一》電影裡小男孩一直在拍別人的背影,後來看到彭瑞麟拍攝自己穿著起毛球的毛衣的背影肖像,「我彷彿是透過小男孩的視角,來看阿公的那張作品。」於是她思考,假設透過專頁的建置,讓大眾可以因為閱讀彭瑞麟作品,引發臺灣美學在地化的討論,也許對臺灣藝術史的進程也能做出一份貢獻。

1935年間,彭瑞麟穿著手織毛衣,拍了一系列不同角度的自拍肖像,這件毛衣在戰事緊迫的1944年遭竊/家屬收藏

「我想,關於爺爺作品的詮釋,也是一條接著一條的不同軸線在推進。」最早是被置放在客籍風土的場景裡被閱讀、後來為日治時期寫真館的庶民寫真、大稻埕的在地文史。近年來,有許多新一代的策展人、藝術家、歷史研究學者,關注彭瑞麟的生命歷史的各種向度,將彭瑞麟評論為攝影史中的現代主義先行者、藝術史中被殖民者的回望視角、日本藝術寫真的承繼者、走向國際的教育先鋒等…。雅倫說先妤跟自己的角色,並非詮釋者,只是一開始在臉書分享史實給大眾,後來,在不同主題的邀約下,再進一步開放了資料庫後台給更多專業工作者從中挖掘史料與汲取靈感。

面對歷史的過程中,也在建立自己的生命史

我們難免好奇,雅倫面對海量資料,如何不至迷茫無序。她說,爺爺彭瑞麟的作品評論散見於期刊論文與絕版書籍裡。可能因為公共政策思辨的養成,讓雅倫熟悉檢索期刊論文等資料、筆記正反兩面的辯證。自然在原本史料尚未系統化整理時,她腦中就已經條列出可能的序列,例如:這張照片曾在哪裡展覽過,是原件或是後人翻拍底片沖洗出來、某些網站提及過或者如何被評論等…,「資料庫除了編碼與命名外,每張照片的背後,先妤跟我,也會紀錄田調來的故事跟所有相關的評述。」

而雅倫能一直持續下去的動力,最重要的就是家人們給予的支持,還有先妤的陪伴。雅倫說起這位年紀比自己小很多的夥伴先妤,不僅因為歷史系畢業,對史料的查核有高度嚴謹的要求;龐大資料庫建置等各項複雜的難題,也能在先妤專業文字編輯的能力下迎刃而解。在密集回鄉的田調過程中,先妤一路穩定的陪伴,自在放鬆地置身於與雅倫很親近的二伯父與二伯母之間,都讓雅倫感受到除了家人給予的支持以外,很大的鼓舞力量。

從建立到開放資料庫的過程裡,讓雅倫獲得了許多,「做這件事情,得到的是一種勇氣。」她認為,她看似不斷重返時代的大歷史,其實反而是在形塑自己未來的生命史,「你怎樣勇敢去面對這些事情、主動建立與它之間的關係,這恰恰是在定義自己的座標,也就能建立自己與未來的連結。」

雅倫說,自己是一個充滿好奇心的人,有問題、就會去找答案,她發現,可以經常從歷史和文化中得到力量,「這並不是說我們從歷史裡面學習去避免錯誤,而是我知道自己犯錯了,但沒關係,前人如此努力卻尚未成功,那我願意再更努力。」她也明白,歷史從來不是在指引每個人該往哪裡走去,而是讓自己在迷路的時候不要花太久的時間。「你會在做很多選擇時,知道這樣就夠了,歷史對我來說是一個方法學,去驗證、去找到所謂的最大公約數。」她認為,摸索這麼多年,所體會到的歷史迷人之處,在於 — 歷史不斷累進、人生卻很短暫,我們所能做的,只有自己邁開步伐、走上自己的道途。

我們難免好奇,雅倫面對海量資料,如何不至迷茫無序。她說,爺爺彭瑞麟的作品評論散見於期刊論文與絕版書籍裡。可能因為公共政策思辨的養成,讓雅倫熟悉檢索期刊論文等資料、筆記正反兩面的辯證。自然在原本史料尚未系統化整理時,她腦中就已經條列出可能的序列,例如:這張照片曾在哪裡展覽過,是原件或是後人翻拍底片沖洗出來、某些網站提及過或者如何被評論等…,「資料庫除了編碼與命名外,每張照片的背後,先妤跟我,也會紀錄田調來的故事跟所有相關的評述。」

而雅倫能一直持續下去的動力,最重要的就是家人們給予的支持,還有先妤的陪伴。雅倫說起這位年紀比自己小很多的夥伴先妤,不僅因為歷史系畢業,對史料的查核有高度嚴謹的要求;龐大資料庫建置等各項複雜的難題,也能在先妤專業文字編輯的能力下迎刃而解。在密集回鄉的田調過程中,先妤一路穩定的陪伴,自在放鬆地置身於與雅倫很親近的二伯父與二伯母之間,都讓雅倫感受到除了家人給予的支持以外,很大的鼓舞力量。

從建立到開放資料庫的過程裡,讓雅倫獲得了許多,「做這件事情,得到的是一種勇氣。」她認為,她看似不斷重返時代的大歷史,其實反而是在形塑自己未來的生命史,「你怎樣勇敢去面對這些事情、主動建立與它之間的關係,這恰恰是在定義自己的座標,也就能建立自己與未來的連結。」

雅倫說,自己是一個充滿好奇心的人,有問題、就會去找答案,她發現,可以經常從歷史和文化中得到力量,「這並不是說我們從歷史裡面學習去避免錯誤,而是我知道自己犯錯了,但沒關係,前人如此努力卻尚未成功,那我願意再更努力。」她也明白,歷史從來不是在指引每個人該往哪裡走去,而是讓自己在迷路的時候不要花太久的時間。「你會在做很多選擇時,知道這樣就夠了,歷史對我來說是一個方法學,去驗證、去找到所謂的最大公約數。」她認為,摸索這麼多年,所體會到的歷史迷人之處,在於 — 歷史不斷累進、人生卻很短暫,我們所能做的,只有自己邁開步伐、走上自己的道途。

彭雅倫 profile 樹火紀念紙博物館美術設計、東方藝文空間策展人,曾任中強光電文化藝術基金會總監、蔚藍文化出版主編等。作為台灣首位攝影學士彭瑞麟的孫女,她與夥伴楊先妤整理彭瑞麟的底片、相片、日記、書信,以歷史學與博物館學的態度方法,免除轉譯過程,開設《彭瑞麟與我們的時代》臉書專頁,分享予大眾,關於彭瑞麟充波折與時代意義的一生。同時開放彭瑞麟資料庫,給專業工作者,讓彭瑞麟的時代故事,有補遺臺灣史觀與在地美學的可能。

撰文者/孫維利

近十年從事生活風格線記者,喜愛自然環境、居家生活,也喜歡熱愛料理及身心療癒的事物。曾擔任《Sense好感雜誌》雜誌副主編、《Shopping Design》雜誌及其他媒體之特約採訪記者,於2017年獨立接案,為紙本及網路社群媒體、品牌做行銷文案及採訪撰文,個性喜歡接觸有趣或有意義的事務。

《島生誌》 第一輯:大稻埕篇

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|張維真、邱珮瑗

企劃主編|彭雅倫

企劃撰文|孫維利、彭雅倫

攝 影|Amber YJ Lai / AMBR studio

近十年從事生活風格線記者,喜愛自然環境、居家生活,也喜歡熱愛料理及身心療癒的事物。曾擔任《Sense好感雜誌》雜誌副主編、《Shopping Design》雜誌及其他媒體之特約採訪記者,於2017年獨立接案,為紙本及網路社群媒體、品牌做行銷文案及採訪撰文,個性喜歡接觸有趣或有意義的事務。

《島生誌》 第一輯:大稻埕篇

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|吾然文化有限公司

企劃統籌|張維真、邱珮瑗

企劃主編|彭雅倫

企劃撰文|孫維利、彭雅倫

攝 影|Amber YJ Lai / AMBR studio