看「臺灣料理」,如何料理台灣(一)——蕭秀琴談大稻埕百年吃食的盛宴流轉

台北市

中正區

文化

蕭秀琴在歸綏街蔘藥行前 / Amber YJ Lai 攝影

蔚藍文化出版的《料理台灣:從現代性倒在地化,澎湃百年的一桌好菜》作者,蕭秀琴,在大稻埕生活了將近二十年的時間,橫跨一九七〇到一九九〇年代。蕭秀琴說,「那是大稻埕相對現在來說,比較沉寂的一段時期」。

重慶北路、保安街、甘州街、歸綏街一帶,日治時期的日新町,江山樓舊址,都留有蕭秀琴少時生活的足跡。

「我會去甘州街的藥房買生理食鹽水,洗隱形眼鏡。

在歸綏街上,那家有名的當歸豬腳吃滷肉飯。

在歸綏街上,那家有名的當歸豬腳吃滷肉飯。

重慶北路上的燈具店,是我習慣等計程車的地方。」

採訪當日,我們跟著蕭秀琴,從慈聖宮的正門口轉往後圍牆,往以夏天賣米苔目冰冬天賣丸子湯聞名的呷兩嘴舊址、大稻埕茶商陳天來家族的天主堂走去。即使說著居住時期,大稻埕相對如今較為沉寂,蕭秀琴為我們勾勒出當年的飲食地景,仍然是那樣地豐滋多彩。

慈聖宮的正門口,是遠近知名的小吃攤,賣鹹粥的那一攤有炸豬肝、炸花枝、炸紅糟肉,經常臨近中午就賣完。從炒飯、燙魷魚、鯊魚煙到排骨湯,你可以想像的所有臺灣傳統小吃,甚至魚翅盅、佛跳牆在榕樹下的海産店,都可以訂得到。

今年因為疫情而關閉的,水蛙園福州料理餐廳、良芳客家料理餐廳、菊園日本料理餐廳、來來臺菜海鮮餐廳,都是蕭秀琴過去熟知的,屬於大稻埕的臺菜料理風景。

「大稻埕的大街小巷,一直以來,都有台式日本料理、咖哩屋、炭烤牛排等深具歷史性的餐廳。直到二〇一〇年如火如茶的老屋更新風潮吹起之後,這裡才有流行時尚的餐廳甚至是私廚,開設起來,不過是以法式料理、地中海料理為主。」

講求當代飲食精神的風潮餐廳或者創意料理,多以大安區、信義區、乃至民生社區,為ㄧ級戰場,甚少見聞有開設在台北西區。大稻埕過去的風華歲月,似已不在。

但是,講到「臺灣料理」,卻不能不回到臺灣一九二〇、一九三〇年代的榮景開始追尋,現今大稻埕埋藏的餐飲風貌,仍然存在著蛛絲馬跡。

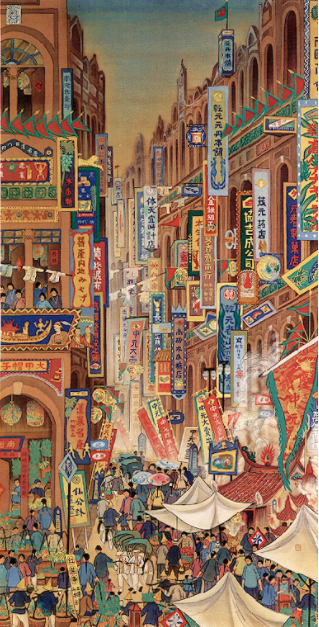

圖說:〈南街殷賑〉/ 郭雪湖 1930年代(台北市立美術館典藏)

在大稻埕,如今尚存,又能追溯到過往風華的「臺灣料理」,請蕭秀琴先為我們指名一二。

「你們有吃意麵王嗎?還有近來很火紅,開在意麵王隔壁的豆皮壽司配羹湯的美味組合,那可以說是『和漢』料理的代表組合。」

意麵王,應是於一九三八年左右成立,當時的王家阿嬤先賣花生湯後來也賣意麵。蕭秀琴說:「這裡的花生湯是以大骨熬湯再加糖與一點鹽,這也是意麵王味道獨特的湯頭。」

說起意麵王,蕭秀琴別開生面地,從大稻埕四大酒樓之一,東薈芳,聊起。

一九一一年被清朝慈禧太后通緝的政治人物梁啟超,到台灣時由仕紳百人接風,就是在大稻埕的東薈芳,設宴款待。

一九二四年,東薈芳在酒樓裡,另設立了如意食堂。就像現在五星級大飯店裡,開設不同菜系的餐館一樣。

如意食堂的菜單看來,有意麵、米粉、炒飯、餃類、餅類以及茶、飲料。其中最貴的,你知道是什麼嗎?就是雞絲意麵,想不到吧。

現今一般人熟知的意麵,是小吃,但是在日本時代,是高級酒樓裡供應的宴席菜之一。

《料理台灣:從現代性倒在地話,澎湃百年的一桌好菜》一書中,蕭秀琴細膩爬梳:

與臺灣文化協會成立同年,在一九二一年出版的《臺灣風俗誌》,是由日人片岡巖所著。「其中第七章〈台灣人的食物〉有記載「玉麵」的製法,是以麵粉、雞蛋的蛋白加入雞肉精汁,其余與製麵相同,通常作為宴席菜,較簡單的即用雞鴨蛋製成,口味很好。玉麵又稱意麵。」

一百年前,臺灣文化協會,在台灣各地風風火火地舉行著文化宣講、電影放映、提升婦權等社會運動。彼時擔任記者的黄旺成,搭乘火車,南征西討,身處第一線,為台灣人民詳實記錄了臺灣文化協會在各大城鎮的倡議運動。

黃旺成在一九二三年五月一日的日記中提到:四奶下午親製意麵,以饗東家並及諸同人。「這位四奶,名為廖貴,是那時黃旺成的雇主,臺中仕紳富豪蔡舫的四姨太。」

台南醫生吳新榮,也在日記中留下吃意麵的紀錄:「到西市吃當歸鴨和意麵,再到天國喝清酒、吃水果,就回家了」、「一起到松竹吃意麵,到天國咖啡屋吃酸菜雞。」

「意麵,從日本時代酒樓的宴席菜成為咖啡屋裡的小吃,一方面是手工相對不那麼繁複,另一方面也是工商社會興起的前兆,成為一般人都能消費得起的餐飲。這也是從『臺灣料理』發展到『台灣菜』的過程。」

說到這裡,相信大家跟筆者一樣好奇:「臺灣料理」與「台灣菜」、「酒家菜」又有什麼不同呢?

料理一詞來自日文,發音ょうり(ryoui),有菜館、菜色的意思。「臺灣料理」,是一八九八年日本時代的大阪博覽會就有的紀錄,「臺灣料理」最開始,是區分「日本料理」、「中華料理」所使用的專有名詞。

不知道大家有沒有注意到?本文書寫的是「臺」灣料理,而不是「台」灣料理。那是依循蕭秀琴所欲傳達的「臺灣料理」這四個字,是從日治時期,就書寫成冊,被確定下來的專有名詞。

臺灣料理,是日本時代台灣上層社會在宴席中酬酢飲宴的菜色。「料理」相較於「菜」,是一種更精緻高級的菜色。「料理」就是現在所謂的「精緻餐飲」、「高檔美食」(fine dining)。而「菜」,則泛指一般的家常菜色。

如果說,「料理」是指特定精緻高級的餐飲,那麼它一定具有某種特殊的形式,也必須符合某些特定的規格。就像世人熟知的法式料理,從路易十四的凡爾賽宮廷奠定基礎到如今的米其林三星餐廳(Restaurant),是由正統的十三道菜,逐漸演變至今的範式,依照餐前酒、前菜、湯、主菜、甜點或起司盤、咖啡的順序依序上菜,有酒與麵包等佐餐搭配。

蕭秀琴說:「一九二三年,日本裕仁皇太子行啟台灣舉行的御宴,確定了臺灣料理的形制。御宴中,由江山樓主理的十三道菜色,稱為完席料理,與傳統法式料理的十三道相比,也是不遑多讓啊。」

一九二三年四月二十四日,東宮裕仁親王,a.k.a. 皇太子,來台行啟的御宴中,究竟是哪十三道料理呢?讓我們隔著螢幕聞香一下吧。

雪白官燕-

燕窩來自南洋馬來西亞,有血燕(紅色)與白燕(白色)之分,料理方式有甜、鹹兩種。

金錢火雞-

是「金錢蝦餅」的變形,將蝦肉換成火雞肉。以形狀來看這道菜,把豬肉切成薄兩片銅幣大小,中間夾上以蝦肉、孝、豬绞肉以及佐料的食材,塗覆蛋汁、麵包粉後下鍋油炸。

水晶鴿蛋-

鴿蛋、雞肉五兩、醬油適量。雞肉要與豆粉(黃豆粉)、醬油醃漬。

紅燒火翅-

魚翅是鯊魚鰭,品種不一,當時以鹿港產的「籠文鯊魚」品質最優,在市面上相當稀有。產量則以東港和宜蘭最多,大多是在台灣島內銷售。

八寶焗蟳-

大螃蟹肉和蔥段及包粉一起放蟹殼中,蛋汁和麵粉混合後塗於殼上,沾上包粉後油炸。台灣蟹的種類繁多,淡水蟹取自河邊的洞穴裡跟水稻田裡溝渠,鹹水蟹從海邊洞穴抓取。本島人稱前者為河蟹,後者為蟳。後者比前者大,指的是海蟹的料理。

雪白木耳-

產自四川,一如燕窩以白色為上品。料理方式鹹甜皆有。甜的似燕窩,鹹的料理通常和雞肉搭配,再放入美國產香菇提味高湯中煮沸。

半席:炸春餅-炸春捲。

紅燒水魚-

鱉、瘦豬肉、薑、蔥、蒜頭、高湯、醬油、豬油適量。

海參竹茹-

馬尼拉產海參在料理前三日用水浸泡,拿出來把外皮洗乾淨,切成一吋長,再以用菇提味的高熬煮。

如意鱧(鯉)魚-

本地淡水魚,去魚刺切條,加蛋汁和火腿蒸。

火腿冬瓜-

火腿、高湯、醬油、雞骨、豚骨燉煮。冬瓜去皮切成四方形狀並沿著對角線切十字,用水煮沸,火腿切成細絲備用,與蛋白、鹽巴混拌,塞進冬瓜中,放入高湯蒸。

八寶飯-

八寶是在蒸過的糯米中放入蓮子、銀杏、冬瓜、乾柿、落花生、砂糖、肥豬肉等七種素材調製而成。這是後來成為昭和天皇的皇太子,最鍾意的臺灣料理之一。

杏仁茶-

杏仁茶用中國甘肅産的古桃果實,去皮磨成粉狀,以細布過濾後,加入冰糖調製而成。

燕窩來自南洋馬來西亞,有血燕(紅色)與白燕(白色)之分,料理方式有甜、鹹兩種。

金錢火雞-

是「金錢蝦餅」的變形,將蝦肉換成火雞肉。以形狀來看這道菜,把豬肉切成薄兩片銅幣大小,中間夾上以蝦肉、孝、豬绞肉以及佐料的食材,塗覆蛋汁、麵包粉後下鍋油炸。

水晶鴿蛋-

鴿蛋、雞肉五兩、醬油適量。雞肉要與豆粉(黃豆粉)、醬油醃漬。

紅燒火翅-

魚翅是鯊魚鰭,品種不一,當時以鹿港產的「籠文鯊魚」品質最優,在市面上相當稀有。產量則以東港和宜蘭最多,大多是在台灣島內銷售。

八寶焗蟳-

大螃蟹肉和蔥段及包粉一起放蟹殼中,蛋汁和麵粉混合後塗於殼上,沾上包粉後油炸。台灣蟹的種類繁多,淡水蟹取自河邊的洞穴裡跟水稻田裡溝渠,鹹水蟹從海邊洞穴抓取。本島人稱前者為河蟹,後者為蟳。後者比前者大,指的是海蟹的料理。

雪白木耳-

產自四川,一如燕窩以白色為上品。料理方式鹹甜皆有。甜的似燕窩,鹹的料理通常和雞肉搭配,再放入美國產香菇提味高湯中煮沸。

半席:炸春餅-炸春捲。

紅燒水魚-

鱉、瘦豬肉、薑、蔥、蒜頭、高湯、醬油、豬油適量。

海參竹茹-

馬尼拉產海參在料理前三日用水浸泡,拿出來把外皮洗乾淨,切成一吋長,再以用菇提味的高熬煮。

如意鱧(鯉)魚-

本地淡水魚,去魚刺切條,加蛋汁和火腿蒸。

火腿冬瓜-

火腿、高湯、醬油、雞骨、豚骨燉煮。冬瓜去皮切成四方形狀並沿著對角線切十字,用水煮沸,火腿切成細絲備用,與蛋白、鹽巴混拌,塞進冬瓜中,放入高湯蒸。

八寶飯-

八寶是在蒸過的糯米中放入蓮子、銀杏、冬瓜、乾柿、落花生、砂糖、肥豬肉等七種素材調製而成。這是後來成為昭和天皇的皇太子,最鍾意的臺灣料理之一。

杏仁茶-

杏仁茶用中國甘肅産的古桃果實,去皮磨成粉狀,以細布過濾後,加入冰糖調製而成。

「這十三道菜以一乾一湯的先後順序上菜,第七道菜是點心,若只上到第七道菜稱『半席料理』,上完十三道菜就是『全席料理』。

如同日本人的觀察,台灣人吃宴席重在吃不在喝,剛好跟日本人吃宴席必定佐酒相反。所以在此對酒,就不多作描述了。」

此後,江山樓幾近每年都承辦日本皇室成員來台的宴席,臺灣料理的地位也由此確定。

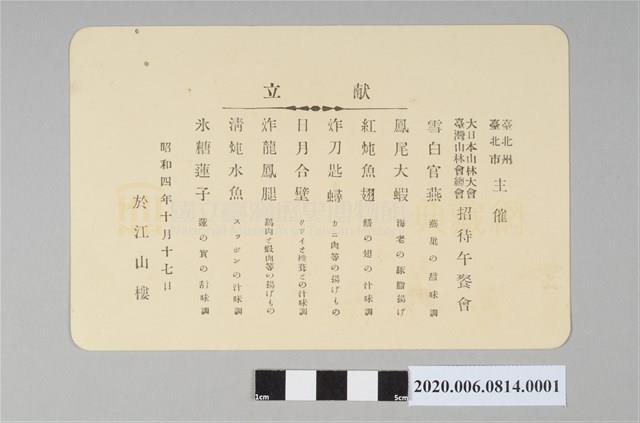

江山樓 全席料理 菜單 郭雙富

江山樓的主人,吳江山在《臺灣日日新報》上,開設「臺灣料理」的專欄連載,其中介紹了宴席中十三道菜的料理方式,同時強調著材料:材料的好壞佔四成,料理方法的巧拙估六成,所以材料的選取很重要。

從一九二三年的御宴中,所使用到的高級食材看來,「白木耳來自四川、香菇來自美國、燕窩取自南洋馬來西亞」,而鱉、魚、蟹等河、海鲜則以鮮活為貴,來自全島。所謂的台灣風味由此,向海外展示了它的萬千姿態,這一場接著一場的盛宴流轉,更展現了台灣島嶼國際化的程度。

蕭秀琴感嘆地說道,「台灣作為一個港口貿易的島嶼,在十六世紀的荷蘭時代,早已經建立了。戰前並無所謂的海禁,作為島民的我們,要出海就出海,總是保持著彈性、自由且開放的胸襟。」

臺灣料理講究食材的高品質與鮮活的在地性,延續至二零一六年蔡英文總統的國宴菜單上,精神跨越時空,一樣難能可貴。

[1] [2]

二〇一六年 蔡英文總統暨陳建仁副總統 就職國宴菜色

蕭新煌

https://ryoritaiwan.fcdc.org.tw/article.aspx?websn=6&id=2373

____________________________________

一九二〇年代的臺灣料理,不止步廚房裡對於食材的時鮮講究與烹調的精緻複雜,在廳堂用餐時更有特定的禮儀與規範。

「從一九二八年臺北市役所出版的《臺北市案内》中,我們可以看到,宴席習慣上分隔的『半席』,也就是十三道料理中的第七道料理,必定是點心。

在上點心之前,主人會讓客人的湯匙一一被熱水沖洗過,然後再吃點心。吃完點心之後,主人會請客人到一旁的椅子上稍事休息,或至酒樓別處小憩。有時會有藝旦演奏小曲。

短暫休息後,服務人員拿臉盆裝熱水,浸熱毛巾後,給客人擦手擦臉,再請客人回座繼續下半席。」

蕭秀琴打趣說道:「吳江山在專欄中寫『簡單的一片豬肉、一顆雞蛋、一把蔬菜、一點豬油也是可以調理出美味料理。簡單經濟又衛生,是臺灣料理的特色』,但是,不只豬肉在當時本就不是易於購買到的食材,江山樓的料理,也不是一般家庭可以負擔的。」

不過,吳江山其人,最令蕭秀琴佩服的,不只是經營江山樓的長才與推廣臺灣料理的用心。

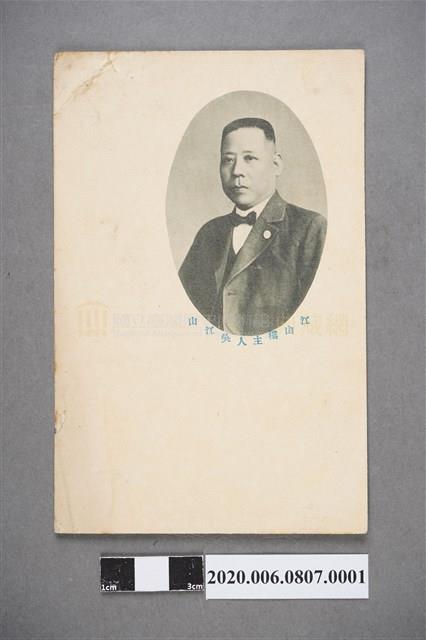

一九三四年,吳江山因腦溢血逝,「從追悼他的文章裡可以發現,吳江山更希望江山樓的料理,『此後誠能與和、洋料理界永遠抗衡』!」

江山樓主人 吳江山

臺灣歷史博物館 典藏

蕭秀琴說,江山樓主人吳江山,在一百年前,被問到為什麼要在大稻埕開餐廳?

吳江山的回答是,在城内有很好的西餐廳和日本料理屋。但是,「我們臺灣人」,沒有自己的臺灣料理餐廳,要去城内請客很不方便,太遠了。

我被這句话打動了,當時台灣的閩南人、客家人,大部份是來自福建、廣東的移民,他們一到台灣,就自稱「我們台灣人」,融入台灣社會。

蕭秀琴查了一下他說的城內好餐廳,應當是指現在臺北火車站一带,例如一九0八年落成的鐵道飯店。

蕭秀琴說,她經常從台北火車站走路回江山樓所在的甘州街,其實就現代人習慣便捷的腳程來說,這樣的距離,也不會覺得遠。

當時吳江山,大稻埕的商人,實為爭一口氣,開一家臺灣料理的餐廳,真是太激勵人心了!

__段落結束__

受訪者|蕭秀琴

波士頓大學比較文學,研究十八、九世紀女性作家作品。

最先在媒體負責藝文線,之後長期擔任出版編輯、媒體專欄寫作,包括植物精油、飲食,以及文化觀察與書評。也從事翻譯、劇本寫作,拍過紀錄片《跟著賴和去壯遊》。

在寫作中,對物的微觀描述異常執著,對事的敘事能夠貫穿過去抵達未來,期許能做到有洞見的觀察與直抵人心的敘事。

著作

1)《精油全書》,商周出版,2003

2)《2005年占星年曆》,商周出版,2005

3)《芳香療法》,麥田出版,2006

4)《精油與星座》,商周出版,2007

5)《輕芳療,愛情的靈藥:30篇戀愛小說與60種情緒療癒配方》,自由之丘,2013

6)《植有武威山茶的小屋》,蔚藍文化,2018

7)《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》,蔚藍文化,2019

8)《精油日常:跟隨季節變化的芳香療法使用課題》,時報出版,2019

翻譯作品

1)《跟莎士比亞學創作》,商周出版,2016

2)《史蒂芬.金談寫作》,商周出版,2006

工作經歷

新新聞、商周、麥田出版等出版主編

豐年社主筆經營農傳媒農藝版 https://www.agriharvest.tw/archives/category/%e8%be%b2%e8%97%9d

看「臺灣料理」,如何料理台灣 - [ 壹 ] 蕭秀琴談大稻埕百年吃食的盛宴流轉

- 〈文協百年餐桌〉

- 企劃|蕭秀琴、彭雅倫

- 製作協力|張維真

- 攝影美術|Amber YJ Lai \AMBR studio

- 特別感謝|鼎豐蔘藥行、太平雞捲、林合發油飯店、永昌傳統豆花店、蔚藍文化

- 《島生誌》 第一輯:大稻埕篇

- 主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

- 執行單位|吾然文化有限公司

- 企劃統籌|張維真、邱珮瑗

- 企劃主編|彭雅倫

- 企劃撰文|孫維利、彭雅倫

- 攝影美術|Amber YJ Lai / AMBR studio

參考資料

翁佳音、曹銘宗(2021)。吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史。臺北:貓頭鷹

林玉茹、曾品滄、吳奇浩、呂紹理、劉欣蓉、陳玉箴、余舜德、張珣、黃宣衛、黃應貴 ,(2020)。如何日常.怎樣生活【台灣史論叢 社會生活篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳翠蓮(2020)。自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動。臺北:春山出版。

陳玉箴(2020)。「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現。臺北:聯經。

垂水千惠(劉娟譯)(2020)。奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代。臺北:國立臺灣大學出版中心。

蕭秀琴(2019)。料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜。臺北:蔚藍文化。

洪郁如、游鑑明、陳昭如、張曉旻、張淑卿、李玉珍(2020)。性別與權力【台灣史論叢 女性篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

黃德興口述,曾品滄主訪,陳瑤珍、陳彥仲整理(2019)。蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生,臺北:玉山社。

洪郁如(吳佩珍、吳亦昕譯)(2017)。近代台灣女性史:日治時期新女性的誕生。臺北:國立臺灣大學出版中心。

曹銘宗(2016)。蚵仔煎的身世:台灣食物名小考。臺北:貓頭鷹

蔡蕙頻(2013)。好美麗株式會社:趣談日治時代粉領族。臺北:貓頭鷹

陳柔縉(2011)。台灣西方文明初體驗。臺北:麥田

吳瀛濤(2010)。吳瀛濤詩全編。臺南:國立臺灣文學館

陳柔縉(2007)。囍事臺灣。臺北:東觀國際

陳惠雯(1999)。大稻埕查某人地圖 : 大稻埕婦女的活動空間近百年來的變遷。新北:博揚。

汪雪憬 (2020,12月)。民主的滋味:文青飯桌上的台灣夢。《人本教育札記》第378期。

曾品滄 (2019,5月)。江山樓與臺灣料理。《台灣學通訊》第111期,頁26-27。

曾品滄(2016,9月)。烽火城市裡的清涼地——淺談日治末期的臺灣料理屋山水亭。《中央研究院週報》1584期,頁3-5。

曾品滄(2011,1月)。從花廳到酒樓——清末至日治初期臺灣公共空間的形成與擴展。《中國飲食文化》7卷1期。